点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【科学家精神教育基地巡礼】之二

周培源,是我国近代力学和理论物理奠基人之一,也被誉为20世纪四位世界流体力学巨匠之一。他从事高等教育工作60余年,培养了几代知名的力学家和物理学家,被称为“桃李满园的一代宗师”。他领导创办了我国首个力学专业,为北大“新工科”建设奠定了重要基础。他积极倡导世界和平,被称为“和平老人”和“杰出的民间外交家”。

周培源故居

周培源故居位于江苏省宜兴市芳桥街道后村村,是周家的祖屋,距今已有100多年历史,1986年由周培源兄妹三人捐献作为芳桥乡科普活动站。

周培源故居外景

故居是典型的明清穿堂式建造风格,进入大门便是门庭,门庭中一座周培源的彩色半身像,两侧墙壁上挂了六幅周培源各个年龄段的放大照片,让人感到庄重、亲和。二楼正面墙上挂一幅苍松图和对联,对联内容是:献身科学事业,培育后续新人。

周培源先生半身像

2022年,结合纪念周培源先生诞辰120周年庆祝活动,将对故居西侧民居作整体性改造,新增培源桃李馆、大众科普区等功能载体。

两次“受辱”,坚定科技强国之志

1901年《辛丑条约》签订,翌年,周培源出生在江苏宜兴一个开明绅士家庭,16岁时他辗转至上海圣约翰附中读书。一天,他和同学在外滩草地上散步,竟然被一个外国看守轰了出来,并被告知:“中国有一天强大了,你们就可以在这上面走了。”这让周培源无比愤怒却又无可奈何。次年,五四运动爆发,他毫不犹豫地加入到游行请愿队伍中,贴标语、喊口号,始终冲在最前列。他因此事被开除,只得回乡自学。一个偶然的机会他看到清华学校(清华大学前身)招收插班生的广告,才得以继续读书。

1948年,已然蜚声国际的周培源应邀赴英国参加国际应用力学大会。作为第二次世界大战战胜国的代表,理事会在开会和会议宴请时,却将他的座次排到最后和倒数第二。他深深感到,没有强大的祖国做后盾,平等的科技交流只能是奢谈。

他的女儿周如玲曾问他为何从研究相对论转而研究“湍流”,他回答说,相对论不能直接为抗战服务,作为一名科学家,大敌当前,必须以科学挽救祖国,所以选择了流体力学。

祖国需要,便是他忍辱前行、自强不息的不竭动力。

北京大学周培源科学家精神教育基地

为大力弘扬科学家精神,北京大学工学院等校内单位曾举办一系列弘扬周培源等科学家精神活动。基地在新工学大楼建设500平米科学家精神教育空间,用于展陈周培源、王仁、于敏、吴大观等著名科学家个人事迹及承载科学家精神的重要文物资料,可同时接纳200人的参观学习。组成了包括陈十一、魏悦广等院士在内的专兼职教师队伍及学生志愿者团队近百人,定期开展业务培训、思想政治教育和科学家精神学习;组建了周培源党员科普宣讲团,定期向学生们宣讲科学家精神,并组织学习交流活动。

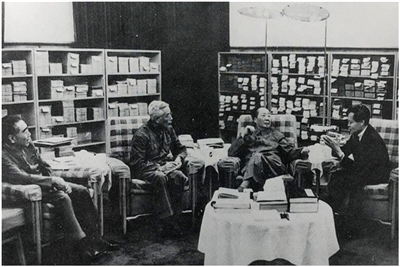

1992年6月1日,周培源在为他90寿辰而举办的国际流体力学与理论物理科学讨论会上发言(前排左起:杨振宁、周培源、吴大猷、李政道)

开展讲座等活动

注重“双基”教育,帮着学生往前跑

周培源上课时只板书几个如野马奔腾的大字,然后把容易的地方讲个没完,难的地方却一句带过。据陈耀松(北京大学教授)回忆,他当学生时很不理解,直到做了教研室秘书后才明白周培源注重基础的教学方式具有重要作用。

他的不拘一格还体现在考试上,钱伟长(中国科学院院士)、何祚庥(中国科学院院士)都曾撰文回忆周培源考试中经常出趣味物理题,通过讨论猴子爬滑轮、求解在相向而行的两火车间往返飞行的鸽子的总路程等问题,让学生透过表面现象抓住物理问题的本质。

不过,周先生的作业却不好过关。蔡树棠(中国科技大学教授)有一次拿着有涂改的湍流计算算式给周培源看,周培源直接批评说,今天还能看清楚,再过两年连自己也不认识了。从此,蔡树棠养成了认真誊写计算草稿的习惯。

“周氏教学法”会把学生带入教科书上没有的学科最前沿,胡宁(中国科学院院士)风趣地比喻:周先生的教学是帮助学生尽每个人的能力跑最快,而现在的教学是让学生列队齐步走。

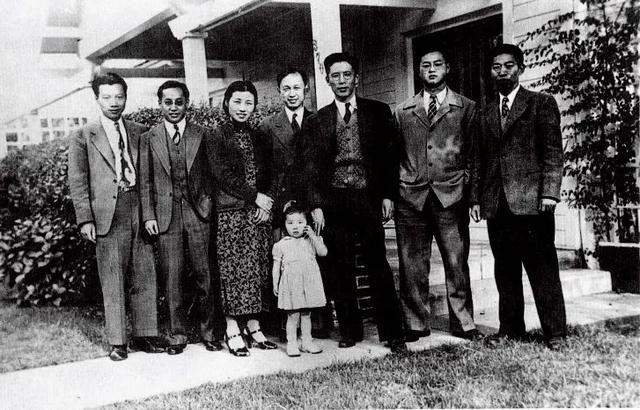

周培源(右三)与家人和学生们,左四为钱学森(图片来源于网络)

他还非常重视基础理论教育,教导学生只有掌握好基本规律,才能提出自己分析问题和解决实际问题的见解。1972年,他在《光明日报》发文称,忽视理科教育和基础理论研究是无知和近视的。譬如微积分,当时并不是直接为生产需要发明的,过了300年后的今天来看,生产之中无处不在应用。这在当时引起了巨大的社会反响。

1980年广州粒子物理讨论会,前排左起:彭桓武、李政道、周培源、杨振宁、朱洪元.(图片来源于网络)

“这不是我这一辈子所追求的。”

1973年,周培源陪同毛泽东、周恩来会见杨振宁,他说到以前曾教过杨振宁,现在则要向他学习,毛泽东笑问:“你现在落后了吗?”周培源笑着说:“是很落后,后来者居上。”

1973年7月17日,周培源(左二)陪同毛泽东、周恩来接见杨振宁(右一)(图片来源于网络)

周培源是一个视科学为生命的人,他从未想过社会活动家会成为他生活中重要的一部分。

新中国成立前他已经在国际科学界取得令人瞩目的成就,新中国成立后,他先后担任北大副校长、中国科协副主席、中科院副院长、北大校长、中国科协主席、全国政协副主席、九三学社中央委员会主席等职务,参加各种国内、国际会议和活动,甚至有人调侃他是“外事校长”,太多的行政工作和社会活动工作耗去了他大量的时间和精力。这是国家的需要,但于他个人的科学追求却是一种损失。

他晚年曾说:“这不是我这一辈子所追求的。”

1993年11月24日早晨,他照例起床后打太极拳、做早操,跟老伴将一些老友的情况聊了一遍。随后说心脏不舒服,便回卧室休息,在那个长长的梦里,他又回到了三尺讲台,向学子们讲述着新的科学发现。(光明日报全媒体记者张晓华)