点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

光明日报记者陈海波

“这一生,我一定要让中国人住上能在地震中确保安全的房屋。”

——周福霖

伶仃洋,超强台风“天鸽”“山竹”你方唱罢我登场,55公里长的港珠澳大桥岿然不动,静卧如虹。

从伶仃洋溯珠江而上来到广州,广州大学工程抗震研究中心的实验室里动静可不小——这里正进行着各种不同的抗震实验。研究中心的负责人叫周福霖,他带领团队花了近10年,探索出一整套海上桥梁隔震减震技术,极大地提高了港珠澳大桥的抗震安全性。

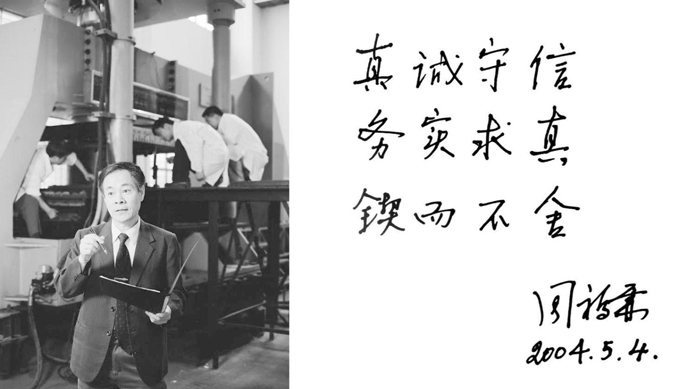

真诚守信务实求真锲而不舍 2004年4月21日, 摄于广州大学工程抗震研究中心 摄影师:侯艺兵、王生生

跨海大桥实现隔震减震只是周福霖团队的诸多成果之一。让每一栋房屋都是“不倒屋”,是周福霖的梦想和承诺。

“身为一名共产党员,坚守初心,用科技报效国家,用结构隔震减震控制技术为国家、社会、人类做贡献,是我一直坚持的人生理想。”这是2021年周福霖获“全国优秀共产党员”称号后的表白。

这个理想,始于那场举国皆痛的大地震。1976年,唐山,37岁的结构工程师周福霖在震后灾区考察时,听到当地群众哭诉和质问:“为什么地震来了,房屋都倒了?”

周福霖感到无地自容。如果解决了地震中房屋倒塌的问题,那么保护的不只是一个人或几个人,而是千千万万的人。于是,他重新规划了科研生涯——全力研究房屋隔震减震技术,并立下誓言:“三十几岁干到八九十岁,还有几十年,我一定要攻克这个难题。”

何谓隔震减震?传统抗震技术强调以硬抗硬,而隔震减震技术主张以柔克刚,如在建筑物底下建造柔性的橡胶支座以隔离并减少震动。“就像船航行在海上,船跟海底之间隔着柔软的水,海床发生再大的震动,船体只会慢慢摇摆。”周福霖打了一个比方,他要用“软减震”的新理念新技术,颠覆“硬抗震”的传统抗震理念和技术。

周福霖院士出席第199场中国工程科技论坛并做专题报告

周福霖扬帆起航,在科技的海洋里劈浪前行。经过多年的研究和实验,他于1993年在广东汕头建成我国首栋橡胶隔震支座多层住宅楼,地震反应只有传统抗震房屋的1/8~1/4,并在次年成功经受住了台湾海峡地震的考验。

一朝突破,迎来的是一日千里。周福霖带领团队不断改进隔震减震技术,还编制了隔震建筑相关设计规范和产品标准,使隔震减震技术得到更广泛和更规范的应用。在他们的推动下,采用隔震减震技术的建设工程在中国如雨后春笋般破土而出,既有住房、医院、学校等建筑,也有机场、核电站、桥梁、海底隧道等重大工程,甚至古建筑和历史文物保护也使用了相关技术。

“我们国家有两个‘最’,我们既是世界大陆地震受灾面积最大的国家,也是世界地震灾难最严重的国家,这两个‘最’一直压在我们科技工作者头上。”周福霖坦言。

2008年,四川汶川地震,周福霖来到抗震援建第一线。与多年前赶赴唐山那次经历不一样,他是作为国家汶川地震专家委员会委员,为当地灾后重建制定抗震标准及指导性意见。完成工作后,他被广东省委授予“抗震救灾优秀共产党员”称号。

2017年4月,周福霖院士在第五届“全国土木工程安全与防灾学术论坛”上发言

2013年,四川雅安地震,芦山县其他医院都瘫痪了,唯有做了隔震减震设计的芦山县人民医院门诊楼安然无恙,成为全县唯一的急救和指挥中心。“如果没有这栋隔震楼,导致的严重伤亡后果将不堪设想。”该院院长直言。

同样在这场地震中,采用隔震减震技术建造的汶川第二小学的师生不慌不乱。“发生地震时,你们不要往外跑,屋里比屋外还安全。”该校老师自信地提醒学生。

“屋里比屋外还安全”,这仿佛是对当年唐山人民那句质问的最好回答。但对周福霖而言,“答卷”还要继续书写。“唐山大地震的经历总在脑海浮起,常常想起自己许下的诺言。”他说。

如今,年过八旬的周福霖依然奔波于实验室和建筑工地,探索如何将隔震减震技术提升到更高水平。他要继续履行40多年前的那个承诺——“让更多的中国人住上地震中的安全房!”

院士小传:

周福霖(1939— ),工程结构与抗震隔震减震控制专家。2003年当选中国工程院院士。现为广州大学工程抗震研究中心主任、教授。为我国结构隔震减震控制技术体系的建立、应用与发展做出了奠基性、开拓性贡献,使我国在该领域形成完整的科学理论和技术体系,并步入世界前沿。获国家科学技术进步奖二等奖2项,获全国五一劳动奖章和“全国优秀共产党员”等荣誉称号。1984年加入中国共产党。

扫码进入《百名院士的红色情缘》专题