点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

光明日报记者 金振娅

“一个人要想在科技事业上有所成就,在青年时期就要树立服务人民、报效祖国的远大理想,才能有所作为。”

——王淀佐

选矿,好比沙里淘金。为此,王淀佐奋斗了一辈子。

1950年,新中国百废待兴,国家建设迫切需要各方面的人才。那一年,王淀佐16岁。在东北大学政治学系学习了半年后,他被分配到东北工业部有色金属工业管理局,接受技术培训,成为一名技术员。

“新中国成立初期,大家工作热情无比强烈,总觉得有使不完的劲儿。”王淀佐回忆,“我那时的基础差,得多花时间,在学中干、在干中学,渴望学到更多的本领。”

对矿物加工有了深入的研究后,王淀佐心中升腾起一种强烈的爱国情怀,“现代矿物加工技术,能为国家的工业化和现代化提供有力的科技支撑。”

1956年,党中央发出“向科学进军”的号召。王淀佐迎来了实现梦想的机会,他考入中南矿冶学院(中南工业大学的前身,后并入中南大学),第二次走进了大学校园。

也就是在那一年,他光荣地加入了中国共产党,为中华崛起而奋斗的信念,根植于心。

扎进知识海洋,没有片刻停歇。1961年,王淀佐以优异的成绩毕业,踌躇满志地谋划着在选矿事业上大干一番。

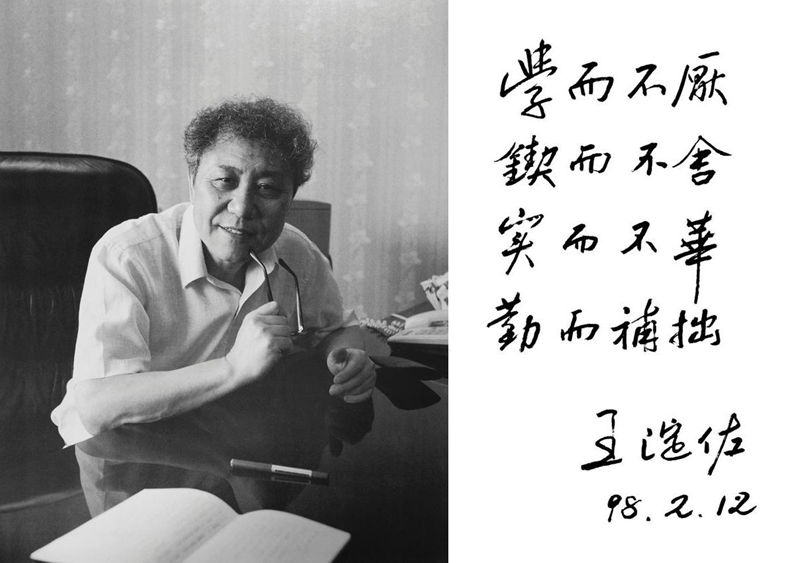

学而不厌锲而不舍实而不华勤而补拙 1998年2月12日, 摄于北京有色金属研究总院 摄影师:侯艺兵

彼时,我国矿产资源虽然丰富,但是贫矿多、细粒矿多,矿物共生组合、矿石结构和化学成分甚为复杂。因此,我国的选矿工艺研究是一道世界级难题,而王淀佐立志攻克的,便是这座科学高峰。

王淀佐着力最多的是对浮选药剂的研究,这是“泡沫浮选法”技术的关键部分。多年来,世界上许多专家都积极探索,试图找到用极少剂量就能让矿物漂浮并且可以调控不同矿物浮选行为的药剂,然而都收效甚微。

“没有条件,创造条件也要上。虽经万难而不改初衷,靠的就是为国家作贡献的坚定信念。”在王淀佐心中,屈原的诗句“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”,真切地表达了自己对冶金事业的执着和对祖国的热爱。

在长达30多年的时间里,王淀佐几乎每晚都“鏖战”到凌晨。艰辛的努力,换来了一系列令世人瞩目的科研成果:系统总结出浮选剂结构与性能的关系,提出了浮选剂分子设计理论;提出了“粗粒效应”,丰富了细粒选矿理论,发展了“分支载体浮选”及“开孔挡板搅拌器”等技术……

这些成就,直接奠定了我国在相关领域的国际领先地位。他带领团队建成了全球首条浮选拜耳法氧化铝生产线,实现了低品位铝土矿的高效利用,使我国铝土矿资源保障年限从不足10年延长到50年以上,获得2007年国家科学技术进步奖一等奖。

在北京有色金属研究总院重点实验室做实验

不止于此,王淀佐先后担任中南工业大学(今中南大学)校长、北京有色金属研究院院长、中国工程院副院长,在机制转换、领域整合、国家重大项目咨询、院士队伍建设和人才培养等方面,同样作出了突出贡献,成就斐然。

近年来,他虽在病榻之上,但仍时刻关注着我国选矿、冶金和材料事业的战略发展。他常说:“我从事的专业是个小学科,但我愿意继续努力,发挥余热,为国效力。只要我一息尚存,就不能停止工作,否则就对不起党和人民对我的培养。”

院士小传:

王淀佐(1934— ),矿物工程专家,1991年当选为中国科学院学部委员(院士),1994年当选为中国工程院院士。创立发展的浮选电化学理论成为现代浮选理论的基础;在矿物与材料加工药剂分子设计、矿物浮选电化学和硫化矿电位调控浮选技术、有色金属矿生物湿法冶金技术、铝土矿浮选脱硅技术、固体颗粒的相互作用和细粒技术,以及稀土矿物的加工、提取和精制等方面卓有成就,直接奠定了我国在该领域的国际领先地位。带领团队获2007年国家科学技术进步奖一等奖。在2010年国际矿物加工理事大会上,获终身成就奖,成为首位获该奖的中国科学家。1956年加入中国共产党。

扫码进入《百名院士的红色情缘》专题