点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

镉(Cd)是一种毒性很强的重金属元素,其化合物也大多属于毒性物质,它会影响农作物。例如,我国的主要粮食作物之一水稻,它具有悠久的种植历史,是全世界一半人口赖以生存的口粮,但水稻是容易蓄积镉的作物之一。在同等情况下,水稻比玉米和豆类更容易吸收镉。

研究发现水稻吸收镉其实和基因型有很大关系,所以水稻重金属镉超标的原罪除了本身土壤的污染问题,更重要的是基因对镉等重金属离子,致命的“吸引力”。水稻吸收的镉会积累在籽粒等部位,并向食物链顶端传递。一旦被人体摄入,会在人体的骨骼和肾脏等部位不断富集,引发肾功能衰竭、癌症及心血管疾病。

在治理镉污染,降低水稻籽粒镉含量的研究中,科学家想了很多的办法,比如解决从镉污染的土壤源头问题,利用土壤移除和置换,化学清洗或植物修复等处理方法,修复受污染土壤。但这些方法都很昂贵且耗时,于是科学家们想到何不从水稻本身入手,选择和培育低镉水稻品种。这样就能让水稻在镉污染的土壤中生产镉含量较低或不含镉的大米,可谓是经济有效的降镉策略。

下面就让我们一起来见证重金属污染防治“新星”低镉基因编辑水稻的诞生。低镉水稻的育种研制要从了解水稻吸收和转运镉的生理过程和分子机制开始。重金属镉从土壤中被根吸收,通过木质部运输到芽中,并在叶和茎中积累,在水稻的生殖生长期,通过木质部运输的大部分镉被转移到节中的韧皮部。然后优先运输到上部节和谷粒中,许多镉转运蛋白已被鉴定,通过修饰这些转运蛋白基因可能会降低水稻中镉的含量。

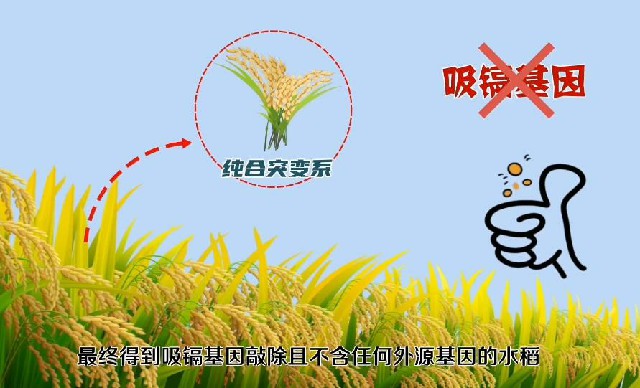

因此,科学家就将影响水稻镉吸收的主要基因作为研究对象。其中,将OsNramp5基因突变后导致的镉含量的降低最为显著,在籼型杂交水稻常用的雄性不育系,隆科638S和恢复系华占中敲除了镉吸收主效基因,有效阻断了水稻吸收镉的过程。此外,通过突变体亲本系杂交产生突变体杂种——隆两优华占,在后代群体中有效分离、筛选出无外源基因的纯合突变系,最终得到吸镉基因敲除且不含任何外源基因的水稻。

食品安全无小事,它关乎人民健康和生命,责任重于泰山。一个基因的突变与敲除制造出新的种质资源,实现了降镉目标,不仅让人们吃得饱,还让人们吃得放心,吃得安全。

总 监 制:刘培磊、狄伟锋

总 策 划:王友华、战钊

科学顾问:谷晓峰科学主编:王友华

记 者:金赫

编 导:蒲伟军

动 画:夏娅娜

制 作:陈张泽

中国农业科学院生物技术研究所

浙江师范大学

光明网

联合出品

【生物育种助力美好生活】系列科普