点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

撰文 | 孙媛媛

编辑 | 怀尘

著名天文学家、中国射电天文学开创者、中国现代天体物理事业的奠基者之一、中国科学院院士、中国科学院国家天文台研究员、中国科学院大学荣誉讲席教授、中国天文学会名誉理事长王绶琯先生因病医治无效,于2021年1月28日21时37分在北京逝世,享年98岁。

2007年冬日的一个午后,王绶琯院士在北京中关村寓所接待了《中国国家天文》编辑部的专访。时年近85岁高龄的王先生,身体硬朗,平和谦逊,侃侃而谈。而今,先生却已化身天上星辰。旧文重发,先生千古!愿先生安息。

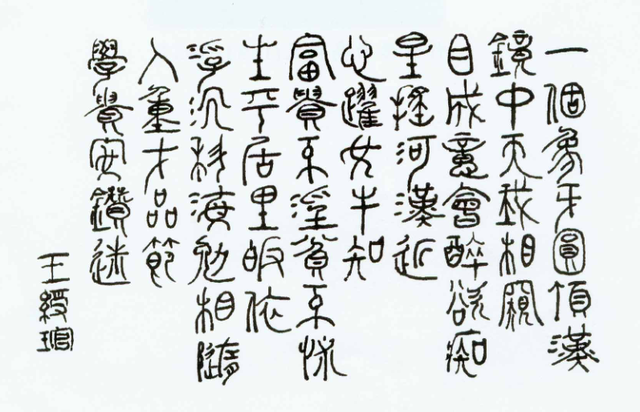

临江仙 · 书怀

一个象牙圆顶汉 管中天我相窥

目成意会醉欲痴

星摇河汉近 心跃女牛知

富贵不淫贫不怵 生平居里皈依

浮沉科海勉相随

人重才品节 学贵安钻迷

他曾经是造船专业的高材生,却凭着对科学真理的兴趣和热情改行学起了天文,并在这个领域树立了丰功伟绩:参与我国天体物理学的组建,开创我国射电天文学的研究,规划我国天文学的发展方向……一次次精彩的跨越,成就了他传奇的“追星”经历。

在北京市的中关村有这样一个群体,他们多数是科学家,其中很多人还是院士。他们一年数聚,吟哦切磋,撰文赋诗,创作颇丰。让他们走到一起的是活跃近20年的中关村诗社。“中关村里诗人社,华夏硅城一朵花。谈笑鸿儒吟夙志,欢歌豪兴咏中华。”本文的主人公,便是诗社创始人之一、名誉社长王绶琯院士。

中国科学院资深院士、中国天文学会名誉理事长、原中国科学院北京天文台台长……王绶琯先生有很多头衔,但他只把自己看成是一个普普通通的“追星族”。不过,要说起这位“追星族”一辈子的“追星”故事,还是颇有一些戏剧性的。

少年时代入行造船

1923年1月,王绶琯出生在福建福州一个普通家庭。三岁时父亲就去世了,作为独生子的王绶琯由母亲一手带大。母亲自学成医,无偿为很多人看病。母亲的善良和勤奋,深深地影响着他。

1936年,还在上初二的王绶琯考上了福建马尾海军学校。马尾海军学校最早是清末为筹办中国海军而建立的,学校完全模仿英、法的教育制度。王绶琯最初学航海专业,后来因为眼睛近视,改学造船专业。

马尾海军学校

由于学校实施的是新式教育,使王绶琯能够较早地接触到数学、物理等自然学科,并产生了浓厚的兴趣,而对于从小就喜欢的天文,他更是念念不忘。由于兴趣所致,王绶琯一有时间就会跑到书店里去看天文书刊。令他印象很深的是一本叫做《宇宙》的杂志,这是由李珩、张钰哲等老一辈天文学家编辑出版的。虽然那时杂志的纸张很粗糙,但却满足了王绶琯对天文的好奇心,并引领他去了解更多的知识。

在上世纪30年代,能有这样一个学习的机会实属不易,年少的王绶琯也非常珍惜。毕业后的王绶琯考取了公费赴英国留学的资格,开始了他的留学生涯。在那里,王绶琯做出了一个重大的决定,从而也改变了自己的人生轨迹。

造船学生到天文工作者的跨越

在英国,王绶琯就读于皇家海军学院,继续着他的造船专业。这是一个更广阔的天地,学院浓厚的学习氛围和丰富的学习资源,使王绶琯如鱼得水。上世纪40年代的英国,出现了几位非常出色的天文学家,同时又是非常出色的科普作家,如爱丁顿、金斯等,王绶琯被他们的作品深深吸引,经常利用空闲时间,如饥似渴地学习。

机缘巧合的是,英国皇家海军学院的隔壁恰好是格林尼治天文台。这对于从小就喜爱天文的王绶琯来说,无疑是个巨大的诱惑。凭着“近水楼台先得月”的便利条件,王绶琯在天文台结交了很多朋友。

多年来对天文学的兴趣,不但没有因时间的流逝而消磨,反而使王绶琯变得愈发痴迷。在与朋友的交流中,在掌握了更多的天文知识后,王绶琯逐渐产生了改行从事天文学研究的想法。1949年,王绶琯抱着试试看的想法,给英国的几位天文学家写信请教问题。没想到天文学家都很热心地帮助他,这给了王绶琯莫大的鼓舞和信心。后来,王绶琯有机会到伦敦大学天文台,拜访了当时的台长格雷戈里先生,这是一位老天文学家,对年轻人很关心。他与王绶琯倾心交谈,当得知这个中国年轻人有意到自己的天文台工作时,竟然非常赞成。这让王绶琯改行的想法日趋清晰和强烈。

经过几年的苦读,王绶琯以优异的成绩毕业于海军学院。当时摆在王绶琯面前有两条路:一是学以致用,以十几年的造船专业功底找一份稳定的工作;二是改行从事天文工作。这是一次艰难的选择。经过长时间的深思熟虑,凭着对科学的热爱,以及母亲的支持、朋友的鼓励和前辈的帮助,王绶琯最后还是毅然放弃了造船,改行天文。

1950年,王绶琯如愿以偿来到伦敦大学天文台工作,正式开始了他的“追星”生涯。当时,主要研究经典天文学的格雷戈里已经60多岁了。虽然他对当时的最前沿天体物理研究领域不是很熟悉,却鼓励年轻人员去搞天体物理研究,于是王绶琯也将自己的方向定位在天体物理学。后来,格雷戈里退休,一位来自澳大利亚的实验天体物理学家艾伦教授接任台长。王绶琯从这两位台长、天文学家以及天文台同事那里得到了不少帮助,学业进步迅速。当一个人将他的兴趣与事业融为一体的时候,艰苦的学习和劳累的工作都不再是困难,反而成为了乐趣和享受,“人重才品节,学贵安钻迷”,王绶琯是这样想的,也是这样做的。

伦敦大学天文台,右一为王绶琯

开创我国射电天文学研究

1953年,学有所成的王绶琯与当时大多数留学生一样,克服了种种困难返回祖国。新中国百废待兴,王绶琯来到了在南京的紫金山天文台工作,加入了恢复新中国天文事业的行列。在紫金山天文台,王绶琯除了参与修补抗战期间损坏的望远镜外,还发挥他的专业优势,参与到我国天体物理学的学科建设中。

不久,国家下达了一个提高时间信号精度的任务。那时的天文队伍很小,王绶琯被调到上海天文台参加这项任务。来到上海后,王绶琯便和叶叔华、罗定江等一道,从测时、守时的手段、技术革新入手,夜以继日地工作。虽然大家都没有足够的工作经验,却都相信只要努力就能有收获。一年多时间过去了,他们交上了满意的答卷:将我国时号精确度提高到0.01秒。在授时任务的带动下,我国的天体测量研究也登上了一个新的台阶。

紫金山天文台 50 周年时“老同志”合影。

前排左起:李鉴澄、孙克定、张钰哲、陈遵妫、陈展云;二排左起:王绶琯、席泽宗、罗定江、李元、吴守贤;三排左起叶叔华、苗永瑞。

从天体物理学改做授时工作,这是王绶琯回国后第一次改变专业方向。但这仅仅是个开始,马上他又面临第二次改变:射电天文学。

射电天文学是以无线电接收技术观测天体的一门学科,始于第二次世界大战以后。为了追踪国际天文学研究前沿,中国科学院决定发展射电天文学,当时没有任何技术、设备积累,怎样才能赤手空拳“打出天下”呢?

正当大家一筹莫展时,机会终于来了。1958年,中国和苏联组织了一支赴中国海南岛“日食射电观测队”。时任中国科学院副院长的吴有训先生敏锐地察觉到,可以利用前苏联参与这次日食观测的契机引进他们的射电技术,从而改善我国射电天文的技术装备和条件。这对于我国刚刚起步的射电天文研究来说,应该是一个天赐良机。

王绶琯在海南。1958 年海南岛日环食中苏联合观测队全体人员在三亚观测基地。

在双方的共同努力下,日食观测取得成功。在与前苏联科学家的合作过程中,王绶琯边学边干。观测结束后,如愿以偿地留下了一架小型射电望远镜。这台射电望远镜成为我国日后开展射电天文学工作的重要参考。1958年,日食观测完成后,王绶琯从上海调到北京,开始筹建北京天文台的射电天文学部分。这样,王绶琯彻底转到了射电天文学研究领域。

王绶琯(前排左三)在早期北京天文台的沙河工作站

那时,初建的北京天文台正在“白手起家”,一无所有。王绶琯和同事们在昌平的沙河镇驻扎下来,搭个草棚,在里面讲课、生活、讨论问题,射电天文望远镜就放在露天观测。重重困难、简陋的条件、与世界先进国家的差距,这些都没有难倒王绶琯和同事们,反而更激发了他们的斗志。在综合分析之后,王绶琯着重做了两件事情:一是办训练班,二是着手射电天文学研究所需“硬件”的基本建设。在培养射电天文学人才的同时,他主持了北京天文台射电天文学的建站选址工作,并最终确定在密云建立射电天文观测站,这就是密云不老屯观测站的射电望远镜综合孔径天线阵。

密云综合孔径射电望远镜

从零开始,以天文学科为突破口,就这样,凭着“穷则变,变则通”的信念,王绶琯开始了我国射电天文学的基础建设工作。经过艰苦卓绝的努力,1968年,王绶琯和同事们成功地研制出我国第一台射电天文望远镜:16面射电干涉仪。后来,又相继制成了分米波复合射电干涉仪、米波综合孔径射电望远镜系统等重要射电天文观测设备,并在相应的观测研究中取得多项创见性成果,为我国射电天文学达到世界同步发展水平,立下了汗马功劳。

未雨绸缪,规划我国天文学发展

1980年,王绶琯担任北京天文台台长、中国科学院数理学部副主任,分管天文。从那时起,除了射电天文学的研究工作,王绶琯开始更多地从战略高度来考虑我国射电天文学乃至整个天文学的发展方向。从研究人员到管理者,随着角色的改变,王绶琯的工作重心发生了第三次转变。

面对当时全国天文学研究的状况,王绶琯决定先解决主要矛盾。所谓“巧妇难为无米之炊”,“巧妇”和“米”都是急待解决的问题。他主要考虑两件事:一是趁开放的机会把骨干力量送到国外去学习提高、开阔眼界,深入了解国际天文学的发展水平和最新进展;二是进行中远期规划,特别是解决天文研究必需的观测设备。

到上世纪90年代,我国先后成立了光学和射电天文学的开放实验室。在光学研究方面,研制成功了北京天文台的2.16米望远镜、云南天文台的1米望远镜和上海天文台的1.5米望远镜。在射电天文学方面,北京天文台密云站建有米波综合孔径射电望远镜,上海天文台和乌鲁木齐天文站建有25米“甚长基线干涉阵列”射电望远镜,紫金山天文台青海德令哈站建有13.7米口径的毫米波射电望远镜……

在王绶琯的领导和管理下,短短十几年的时间,我国的天文学研究有了一个崭新的局面。作为设计师,王绶琯自然也感到非常欣慰。他自谦地说,自己是一个愚钝的人,一段时间只能全心全意做一件事情。为了做好管理工作,王绶琯几乎放下了20多年的射电天文学研究,重新温习其它研究领域。他认为只有了解和熟悉相关领域的内容和动态,才能更好地制定政策。这其中的艰辛和困苦,只有他自己最清楚。

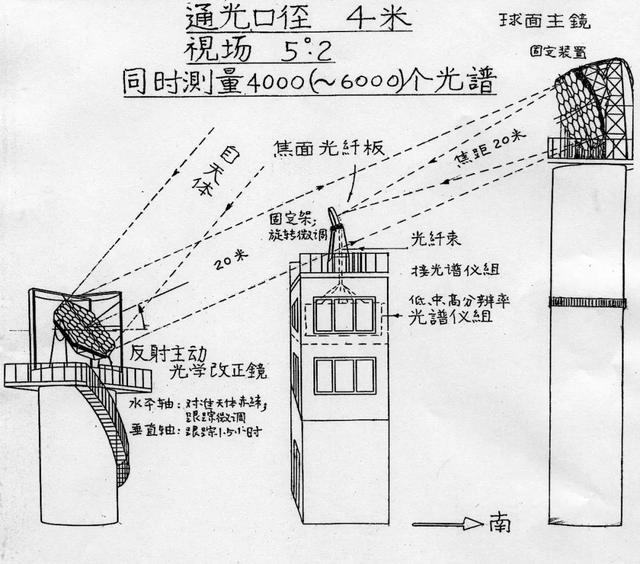

国际瞩目的LAMOST

上世纪80年代中期,当时的青年科学家、如今都已是中国科学院院士的苏定强和陈建生找到王绶琯,共同商讨我国天文学未来规划问题。当时我国的光学望远镜已经可以做到2米,但仅凭这点,又怎么能与国外大口径的天文观测设备竞争呢?为了解决设备问题,经过长时间研究,在1987年他们最终找准了目标,取定了方向,发掘出了新的突破点,那就是:配置数千根光导纤维的“大天区面积光谱望远镜”。之后经过多次学术讨论,三易蓝图,1994年将方案确定为“大天区面积多目标光纤光谱望远镜”,简称 LAMOST。

共同提出 LAMOST 方案( 1994 年)五人中的四人, 2007 年相聚在新建成的 LAMOST 前。

LAMOST项目旨在解决天文望远镜设计上大口径和大视场不可兼得的矛盾,这是100多年来全世界都没有解决好的难题。懂行的人深知,这是和国外站在同一起跑线上的高难度的选题。1994年7月,当两位青年科学家褚耀泉、崔向群在英国一次国际会议上首次报告这个系统方案时,立即引起国际同行的强烈反响。人们之所以如此兴奋,是因为他们看到中国的LAMOST方案一旦实现,将最终解决阻碍天文光学发展过程中的“瓶颈”,人们就可以同时在大片天区中测量几千个光谱,而观测效率将比以往提高几千倍。

王绶琯说,这样一个低成本、高效益的项目,是我国天文界集思广益的结果,是理论与实测、科学与技术人员通力合作所取得的成就。

大手拉小手

从第一线科研工作退出之后的王绶琯,并没有闲下来,除了继续从事学术研究外,还积极地投入到科学教育中。每当提及科普教育的起因,王绶琯总会说起一组数据:上世纪100年里诺贝尔物理学奖的获得者中,大概30%的人是因30岁以前的工作而获奖,他们以及很多其他杰出科学家都是在25岁~26岁左右进入到创造的高峰时期。这表明20岁左右就可以并且应该进入科学研究角色,而在现在的教育体制下,这个年龄段的他们却正值高中或大学时期。这些数据提醒了王绶琯,他认为要摆脱“诺贝尔”奖为零的尴尬,就应该尽早培养和发现“科学苗子”,并为他们提供良好的科学环境和发展机会。

王先生与中学生们在一起

正是基于这样的信念,王绶琯义无反顾地投入到科普工作中。他倡导成立了“北京市青少年科学俱乐部”,开展了一系列校园科普活动,这在首都科技界、教育界引起了广泛的响应。在他的影响下,许多知名学者也都投入到青少年科学教育行列中来,一个“颠倒衣裳拉小手,推敲律韵扎新堆”的局面已经形成,也许未来的一位“诺贝尔”明星会因此诞生呢。

回首几十年的科研生涯,王绶琯是欣慰的。他曾参与我国天体物理学科基础建设;他曾在海南岛日食观测中引进前苏联的射电天文技术;他曾筹建北京天文台,创办全国首届射电天文训练班,研制成功我国第一台射电望远镜;他曾指挥并规划“全国一盘棋”的天文研究布局;他曾参与提出国际领先的LAMOST项目……这些,都倾注了他全部的心血、智慧和感情。

王绶琯从造船改行天文,从天体物理改做时间授时,从射电天文改做管理规划,从科学研究投身科普教育,每一次的转变都非常精彩和完美,而其中惟一不变的,就是对天文学的钟情和对使命的忠诚。

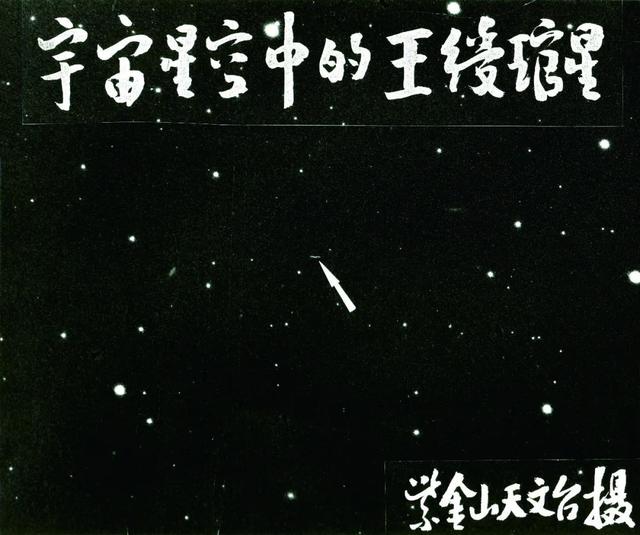

1993年,紫金山天文台将第3171号小行星命名为“王绶琯星”,以示对这位天文学家的尊敬和肯定。然而,在成功与成就面前,王绶琯时时想到自己的不足,常常“自省平生有三愧”,自责“文章老未成”,或许,这也正是他人格魅力之所在。

——原文刊载《中国国家天文》 2008年第2期

先生千古!

本文经授权转载自微信公众号“中国国家天文”。