点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

当游人游览南京紫金山天文台的时候,有两件中国古代的天文仪器是不能不看的。这两架稀世奇珍是由元代著名天文学家郭守敬(1231年-1316年)首创,于明朝正统年间仿其旧制而建造的浑仪和简仪。虽然距今已有七百多年的历史,可是当游人走近它们,似乎还能感到龙柱上那叱咤风云的雕龙随时都可能腾空而去,似乎还能看到钦天监的官员们在晴朗的夜晚转动仪器测量天穹的情景。

浑仪据说起源于一个叫做“璇玑玉衡”的赤道式装置,西汉太初改历的时候,天文学家落下闳(前156年—前87年)制造了它。早期的浑仪只有两重环:外面的环固定,用于支撑整架仪器,里面的环可以带着窥管任意转动,用于测量天体的位置。后来,随着人们对日月五星运动认识水平以及仪器制作水平的提高,浑仪的测量精度和功能日益提高和增多,浑仪上的圈环也在逐渐增加,汉代增加了黄道环,唐代增加了白道环,宋代元祐浑仪上又多了天运环。这样一来浑仪就形成了三重、八环的固定结构。层层嵌套的圈环带来的弊病,不仅遮掩了大片天区,也增加了仪器制造和安装的困难。

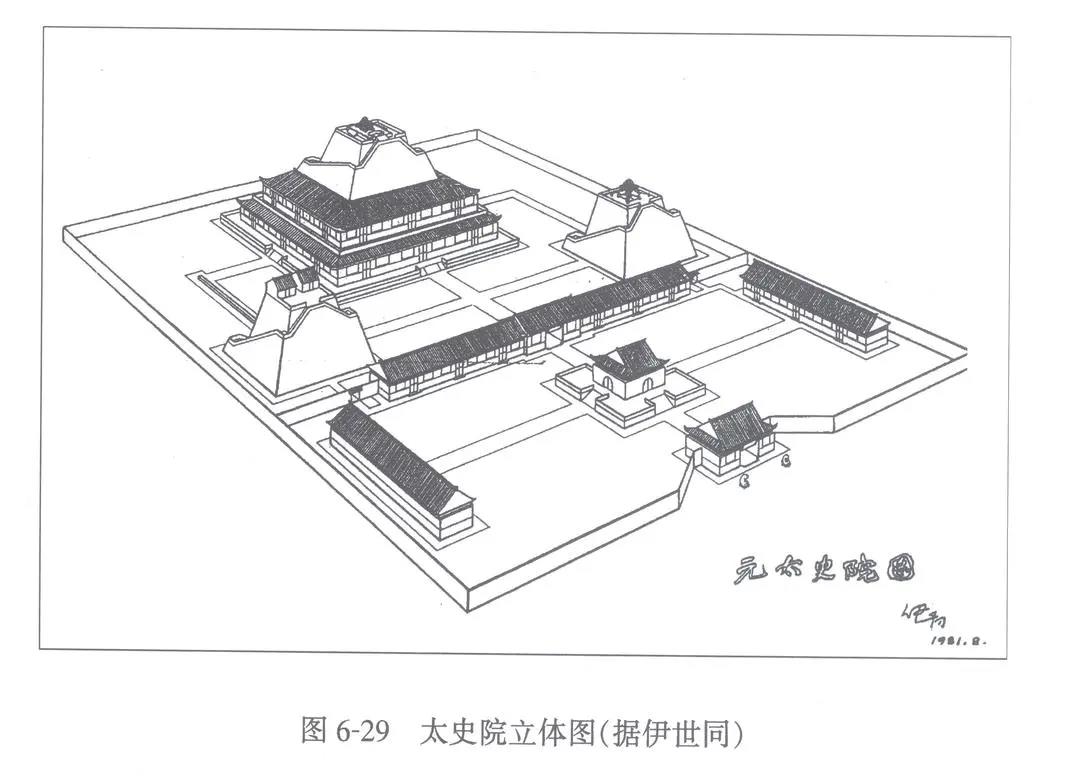

图1.元太史院布局(此图乃天文学史家伊世同先生手绘,见于卢嘉锡主编;陈美东著. 中国科学技术史 天文学卷[M]. 北京:科学出版社, 2003.01, 第532页)

浑仪的简化从北宋就开始了。相传在金章宗承安四年(1199年),一个化名“丑和尚”的人向朝廷进献了简仪的图纸,朝廷也曾下令“依法造之”,结果如何,不得而知。至元十三年(1276年),郭守敬奉旨编修新历。修历伊始,郭守敬认为实际观测是编制历法的根本,而要进行观测就需要先进的测天仪器。郭守敬一边着手改造金人从汴京掠往北京的一架北宋浑仪,一边思索如何建造新的仪器以克服浑仪的缺点。郭守敬首先把浑仪拆解成了两个独立的系统,一个用来测量天体的赤道坐标,另外一个用来测量天体的地平坐标。其次,他从浑仪上撤去了一些不必要的圈环,仅保留了其中的四游环、赤道环和百刻环。另外,他改变了某些圈环的位置,以使它们在观测的时候不再遮掩天区。这架简仪于至元十六(1279年)建造完成,它代表着中国古代天文仪器的最高成就。郭守敬创制的简仪、仰仪还有改造的浑仪安置在新建的元大都天文台上。

图2.明制简仪

明洪武元年(1368年),大将徐达攻克元大都,随后将元大都天文台的所有天文仪器运往南京,其中就包括浑仪和简仪。洪武十八年(1385年),明太祖朱元璋在南京鸡鸣山建立观象台,南迁的仪器被安装在了观象台上。1595年,耶稣会士利玛窦(1552~1610年)曾经造访鸡鸣山观象台,看到这些仪器不禁赞叹道:“铸以青铜,制作精美,装饰华丽,其宏伟雅致非欧洲所能匹敌”。遗憾的是,浑仪、简仪乃郭守敬依北京地理纬度建造,到了南京根本就无法观测。浑仪经过一番改造之后,还勉强可用,而简仪几乎成了一架摆设。

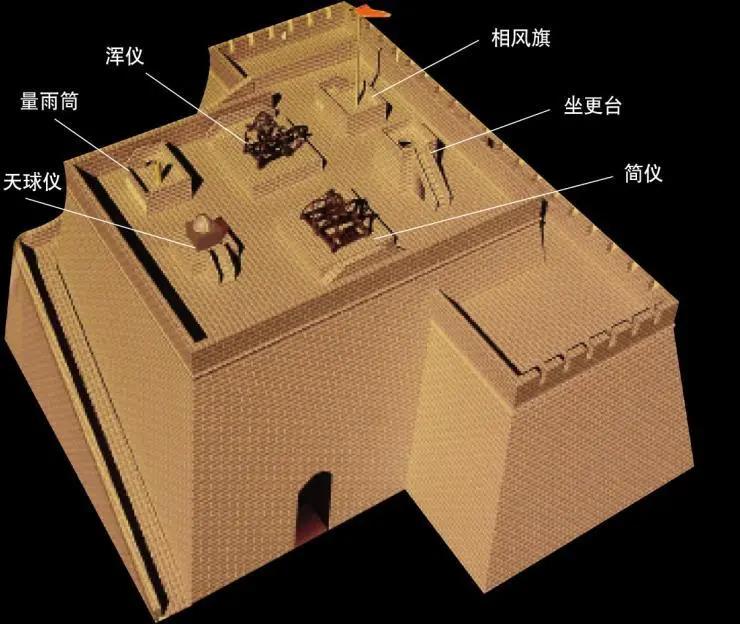

图3.明制浑仪

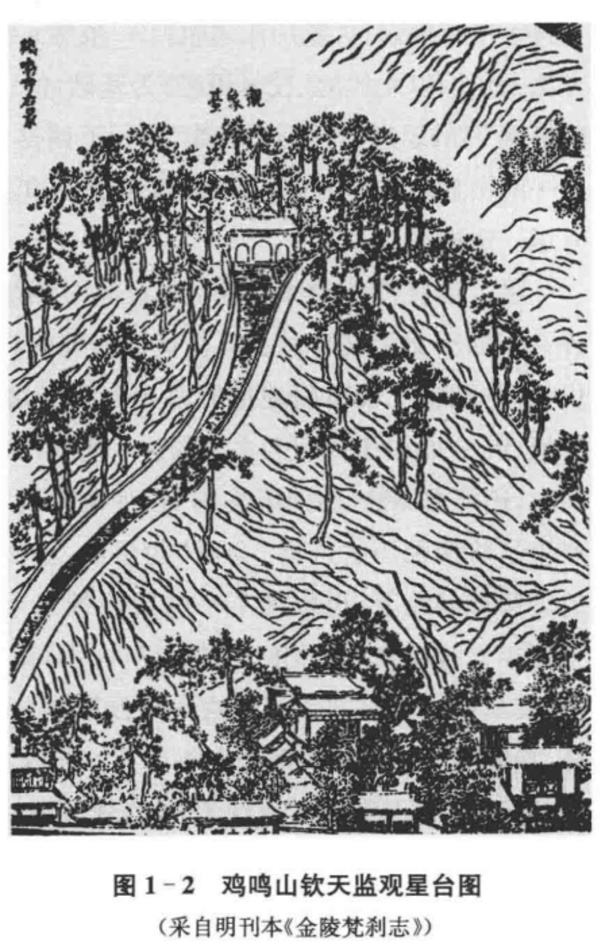

图4.鸡鸣山钦天监观星台图(图片来自吕凌峰,李亮著. 明朝文化研究丛书 科技明朝[M]. 南京:南京出版社, 2015.07,第15页)

永乐十九年(1421年)明成祖迁都北京,南京遂成了留都,原有的钦天监机构依然保留,并继续进行天文观测。而迁都北京之后的钦天监在14年内几乎无仪象可用,只能在北京齐化门(今朝阳门)的城墙上用眼睛直接观测。明英宗正统二年(1437年),北京的钦天监监正皇甫仲和等人奏请派一名钦天监前往南京,督视匠人按照郭守敬浑仪、简仪的尺寸复制一套木质的,运往北京进行校验,校准之后,再用铜料重新铸造。正统七年(1442年),浑仪、简仪铸造完成,次年九月制观天之器铭,以期复制的浑仪、简仪能够流传千古。这就是安放在现在紫金山天文台上的两架明制仪器的来历。这两架仪器,在明清中西历法的几次考验中,和西方的望远镜、象限仪等仪器被一同用来观测日月食。

图5.明正统年间的北京观象台模型图

明清鼎革,新建的满清王朝急需指定和颁布新历以昭示自己的正统地位,而参与崇祯改历的耶稣会士汤若望(1591~ 1666年)乘机将《崇祯历书》删订成《西洋新法历书》呈献清廷,并依据西洋新法为其编算每年的《时宪书》。清廷刊刻了《西洋新法历书》,擢升汤若望为钦天监掌印,从此开始了中国历法依据西方天文学编算的历史。

由于清钦天监依据西学制定历法,钦天监监正之位又由耶稣会士担任,观象台上中国传统天文仪器的命运就变得岌岌可危。康熙七年(1668年),郭守敬所造浑仪、简仪的原件从南京运回北京,被安装在了修葺一新的观象台上。康熙十一年(1672年),也就是浑仪、简仪回到北京的第四年,比利时耶稣会士南怀仁(1623~1688年)仿照丹麦第谷(Tycho Brahe,1546~1601年)建造的六架西洋仪器完工,这就是北京古观象台上现在的六架仪器。原来安放在台上的中国传统天文仪器均被移到台下,其中包括郭守敬浑仪、简仪的原件和明代复制件。

这些为中国古代传统天文学发展起过重大作用,代表着中国测天仪器最高成就的仪器并未得到妥善保存。康熙五十四年(1715年),德国传教士纪理安(1655~1720年)为了制造在当时看来都有落后之嫌的地平经纬仪,竟然把台下堆放的浑仪、简仪当作废铜加以熔毁,当有人想起奏请加以保护时,仅剩下了明制浑仪、简仪和浑天象。时任蒙养斋录编官梅瑴成(1681年~1764年)——著名历算家梅文鼎(1633~1721)之孙,闻听此事曾愤慨地说:“西人欲藉技术以行其教,故将尽灭古法,使后世无所考。彼益得以居奇,其心叵测。乃监臣无识,不思存十一于千百,而仅助其为虐,何哉?”亡羊之事已发,补牢之措未现,还是有人人打这几架仪器的主意,时任礼部左侍郎张照(1691年-1745年)痛心上奏:“羲和以来,中国所存躔度遗规,惟此一线,良可爱重。岂宜销毁?”张照的话让古代硕果仅存的天文仪器躲过了一劫。乾隆三十六年(1771年),为了铸造宁寿宫前的一对铜狮,浑天象被当作铜料熔化。这些中国古代天文仪器的销毁是多么令人痛心的损失!

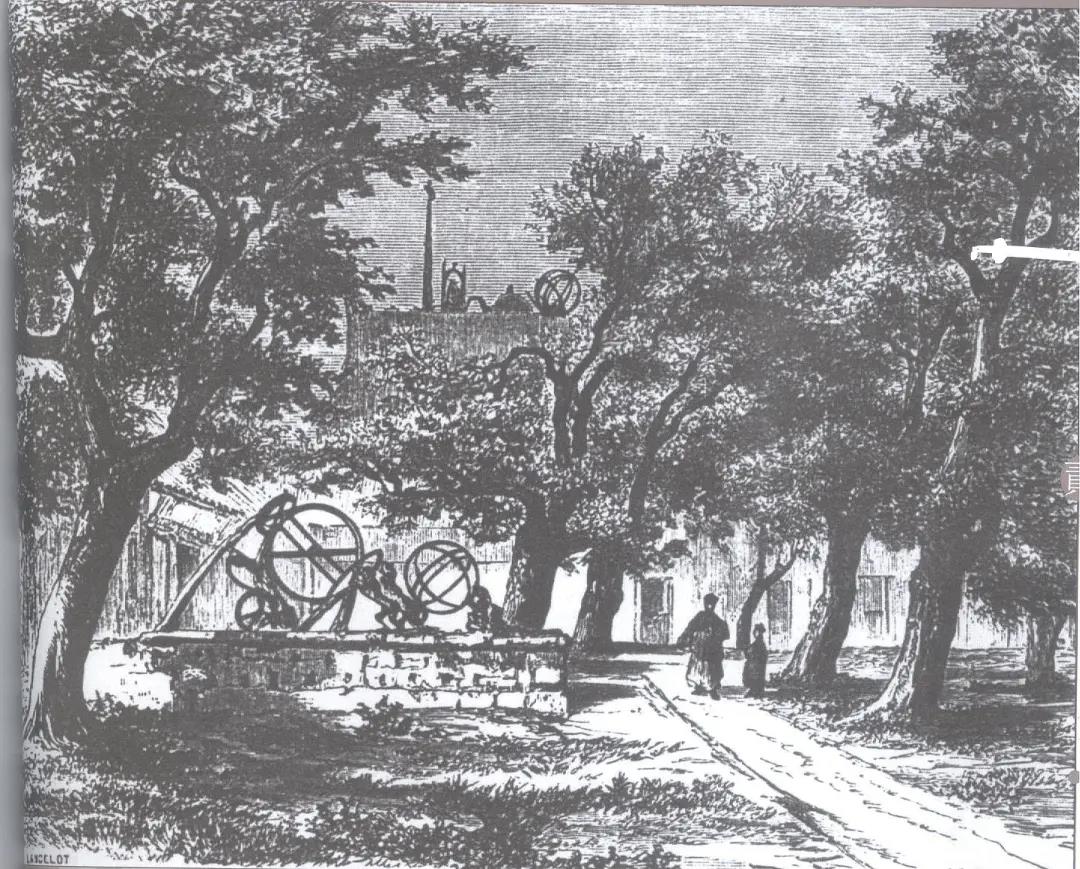

图6.清朝铜刻版画中的古观象台院落

1900年八国联军入侵北京,陈列于北京观象台内的天文仪器,无论是中国古代的还是西洋的都未幸免遭抢劫的命运。法国搬走了简仪和其他几件西洋仪器,运送到了东交民巷的法国使馆,光绪二十八年(1902年)归还。德国抢走的明制浑仪被不远万里运到了德国。第一次世界大战结束后,我国属战胜国一方,根据凡尔赛和约第一百三十一条,我国有权收回被德国抢走的天文仪器。1921年春,明制浑仪终于回到了中国。为了纪念仪器的回归,观象台于当年十月举行了规模宏大的公开展览。

“九一八”事变,日本占领东三省,并继续向西进犯,占领热河,紧逼长城各口。南京政府紧急下令抢运北京古物,史语所所长傅斯年特意嘱托抢运古观象台上的天文仪器。浑仪、简仪有榫头连接的部分被拆开分别运送,无法拆开只有通过最原始的办法,在底座下垫上圆木,用人推着一步步滚到了前门火车站。浑仪、简仪底座太大,无法通过狭窄的胡同,只有绕远路。仪器运到浦口,傅斯年转告中央研究院天文研究所所长余青松,让其设法渡江,把仪器运到紫金山。

当时已经有了能够运送火车渡江的渡轮,只是还没有大型起重机器,只有用三根木头支成三脚架,再在上面装上滑车,用来吊起浑仪、简仪的底座。船过长江,装载天文仪器的平板车停靠在了下关火车站,下关火车站出口巷道狭窄,大卡车无法通过,只有转往太平门车站。但是,太平门车站没有停车的岔道,段长又怕担责任,死活不答应在此卸载仪器,后来禁不起软磨硬泡,只得勉强答应在凌晨2点到4点,这段没有车经过的时候让运载仪器车辆停靠。这样一来,运载仪器的车辆必须在两个小时之内从下关车站开到太平门车站,卸下仪器后再开回下关车站。是夜,天降大雪,隔着尺余深的积雪很难插稳三角架,等固定好三脚架,悬挂好滑车,时间已过近一小时。三点五十分,一辆过往列车即将进站,可第三件大物还没有卸下来,搬运人员请求段长暂停来车,段长置之不理,只是一味催促。仪器终于都卸下来了,空车开往别站让路,没过几分钟,列车呼啸而过。

要在当时的南京寻到能够载重三吨半的大卡车不是容易的事情。天文所托本地人费了九牛二虎之力,花三百多大洋租到了一辆。即便如此,卡车还是禁不起简仪底座的重量,刚装上车后轮轴就被压断。司机连夜进城买来新轮轴换上,在十多人的死力助推下,卡车终于开出了太平门火车站。车到半路又遇一小桥,栏杆卡住简仪底座不能通过。工人们当机立断,锯断了栏杆让车通过,卡车过后又对准锯碴将栏杆接好,再刷上油漆瞒天过海。事后才知道,这座桥乃军事机关修建,当日做法冒了很大风险。

云南天文台陈展云先生的回忆录,为这次浑仪、简仪的南迁留下了详细的记录,也是仅有的记录。这次搬迁动用了火车、轮船、载重三吨多的大卡车等大型机器,而在明初、清初没有大型机器的年代,浑仪、简仪的南迁北运该有多么困难。浑仪、简仪的南迁是为了躲避战火,可是没过多久南京沦陷,天文所决定把用于近代天文研究的仪器拆装运走,而古代仪器却被留在了被日本人血洗的南京城内。

从郭守敬制造浑仪、简仪到这两架仪器最终在南京安家,已经过去了七百多年。七百年里,浑仪、简仪的原件从北京运到南京,又从南京运回到了北京;正统年间的复制品也从北京运到了南京。七百年里,还有从元到明,从明到清,从清到民国,从民国到新中国的沧桑巨变。浑仪、简仪的每一次南迁北运,不是因为战乱,就是因为朝代更迭、江山易主,多少的无价之宝被毁于战乱兵火,多少承载中国文化的文物被湮灭。逝者已也,对于已经被销毁的天文仪器,已经无法弥补缺憾,而对遗留下来的,只有倍加珍惜,才不会留下新的缺憾给后人。

作者简介:宁晓玉,中国科学院大学人文学院教授,主要从事中国近现代天文学史、中西天文学交流与比较等研究。代表作有《经纬乾坤——叶叔华传》、《20世纪中国天文学》、《中国古代天文学的独特体系》、《The Development of Astronomy and Emergence of Astrophysics in China》,发表论文数十篇。