点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

大家还记得南极那俩兄弟吗?

2019年1月,在我国第35次南极科考期间,国家天文台在南极冰穹A昆仑站安装了两台视宁度测量望远镜(KL-DIMM)。他们经历了冰霜的考验,也经历了零下70多度的低温,在极夜里顽强地工作。

图一:两台冗余的南极昆仑站视宁度望远镜及其8米高的塔架(安装时照片)。

他们首次测量并获得了极佳的夜间大气视宁度,证明昆仑站所在的冰穹A地区的光学天文观测条件优于已知的其他任何地面台址,包括夏威夷和智利北部。

图二:《自然》上发表的文章题目。

这项研究成果证明了昆仑站有珍贵的天文观测台址资源,为我国进一步开展南极天文研究奠定了科学的基础。研究成果于北京时间2020年7月29日夜间在国际科学期刊《自然》上发表。

图三:视宁度示意图。左:视宁度差,星象晃动厉害、眨眼,拍摄图像不清晰;右:视宁度好,拍摄图像清晰。

视宁度表征大气抖动对望远镜观测星象造成的模糊程度。在视宁度好(数值小)的条件下,观测恒星因为大气湍流带来的抖动比较小,所以照片上星象更加锐利清晰,对观测暗弱的天体效率更高。在视宁度优异的天文台,一台小口径望远镜的观测能力,可以与其他地方的大望远镜相媲美。因此天文台的选址,至关重要,而视宁度是最重要的参数之一。

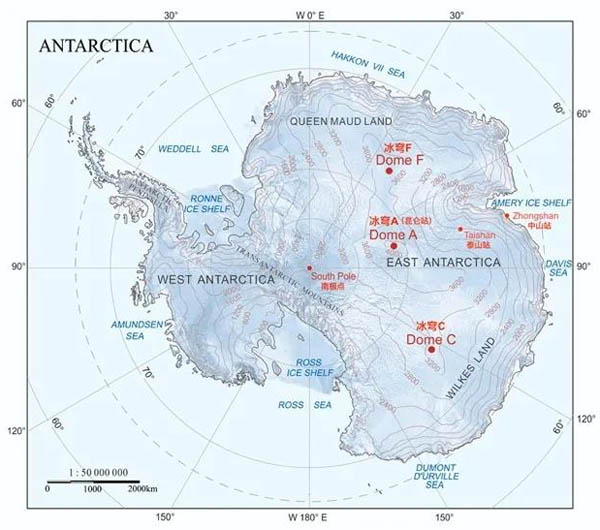

在南极冰穹A,大气湍流主要集中在近地表的大气边界层,而在边界层之上,就是非常稳定的自由大气。KL-DIMM的数据分析表明,自由大气视宁度的中值只有0.31角秒,最佳值达到0.13角秒,并且在离地面8米的高度,就有31%的时间可以获得自由大气视宁度;在离地面14米的高度,有近一半的时间可以获得自由大气视宁度。相比较而言,同在南极的冰穹C,在30米的高度,才有一半的时间可以获得自由大气视宁度。天文观测对成像质量要求极高,目前世界上最好的望远镜集中在夏威夷和智利北部优良的台址上,视宁度一般在0.6-0.8角秒。

图四:KL-DIMM观测到的图像,两只眼睛看到的同一颗星(老人星),从抖动引起的星象之间的距离变化可以计算出视宁度。星象的抖动反映的就是大气湍流引起的抖动。

图五:南极地图,标明了冰穹A(中国南极昆仑站)、冰穹C、冰穹F和南极点,还有中国南极长城站、泰山站。感谢武汉大学中国南极测绘研究中心庞小平和王诗云提供原图。

KL-DIMM第一次用实测数据对冰穹A的视宁度进行了定量地科学统计和评估,并进一步证明了冰穹A的大气边界层很低(中值14米),有利于未来的天文台工程建设和成本控制。

图六:冬季KL-DIMM身上满是冰霜,但眼睛还是张开的(现场监控照片)。被部分遮挡的眼睛会造成视宁度测量值偏高,如果消除了这个影响,实际的视宁度又可能改进10-20%。

KL-DIMM的特长不只是自动观测,而是极端环境下无人值守的自动观测。因为,昆仑站位于南极内陆高原海拔4000多米,目前还只是度夏站,冬季没有人员在现场。为此,我们为它设计了特殊的冰雪防护、除霜以及全自动观测的功能,成功实现越冬的运行。

这项成果是基于KL-DIMM的数据,与澳大利亚和加拿大科学家合作完成。南极天文的发展一直得到国家自然资源部下属的国家海洋局极地考察办公室和中国极地研究中心的鼎力支持,尤其是赴内陆昆仑站的科考。在今年计划的第37次南极科考中,我们将对包括KL-DIMM在内的仪器设备进行维护和更新。

作者简介:商朝晖,国家天文台南极天文与时域天文研究团组首席科学家、博士生导师。