点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

“帕克”太阳探测器(Parker Solar Probe,PSP)又译派克太阳探测器,是约翰·霍普金斯大学应用物理实验室(APL)和美国宇航局(NASA)共同研制的一颗绕日无人探测卫星。最近,“帕克”太阳探测器发现了太阳风中的奇怪速度尖峰——粒子在那里加速并改变了太阳风的磁场方向。该探测器还观测到环绕太阳旋转的太阳风的速度比预期的要快,这意味着科学家对于恒星如何随着年龄增长而减慢自转速度的理解可能需要改进。一直以来科学家们都密切关注着太阳风的变化,那么什么是太阳风?“帕克”太阳探测器下一步目标又是什么?听听中国科学院院士汪景琇怎么说~

Q:“帕克”太阳探测器的首批成果揭示了什么问题?

汪景琇:依据帕克太阳探针最初两次绕日飞行,特别是在近日点附近的局地实测和成像观测数据,太阳和空间物理学家取得了首批重要发现。

图1 “帕克”太阳探测器

一个最重要的发现,是太阳风的磁场会出现时标为几分钟的局地极性反转,表现为S-型磁场扭曲随太阳风的快速传播,磁场反转与太阳风局地等离子体径向速度的高速尖峰相联系,并伴有等离子体密度和电磁能流(坡印廷流量)密度的快速增长;另一个没有想到的结果,是环绕太阳旋转的太阳风的速度比早先理论预言的速度快得多,太阳风可能带走更多的能量和角动量。“帕克”太阳探测器还探测到了丰富的等离子体天体物理过程,包括太阳风中电磁场的脉动,离子和电子的微观不稳定性等。

抵近太阳的成像观测还诊断出日冕物质抛射的磁绳结构和理论预言的太阳风电流片中的等离子团和磁岛等结构。

Q:太阳风是什么?对人类生活会产生什么影响?为什么要研究它?

汪景琇:谈到太阳风,不能不先说说太阳等离子体。等离子体是固体、流体、气体之外物质存在的第四种状态。当物质被加热到足够高的温度时,组成中性原子的带正电荷的离子和带负电荷的电子会脱离相互束缚,离解成自由移动的粒子,等离子体是由总体保持电中性的自由移动的离子和电子组成的。

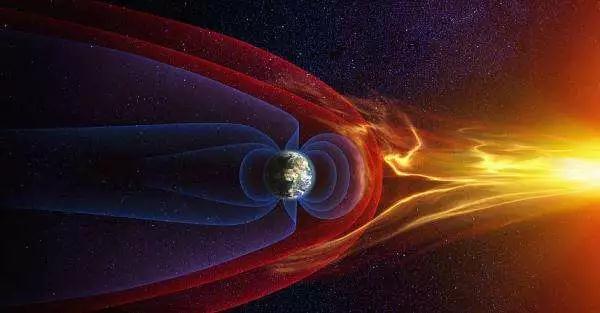

太阳风是指从太阳外层大气膨胀到整个行星际空间的、由离子和电子组成的高温等离子体流。高速太阳风(>500公里/秒)来自太阳极区开放型磁场(被称为极区冕洞)的区域。本次“帕克”太阳探测器探测的是低速太阳风,是从太阳赤道附近的一个具有开放性磁场的低纬冕洞流出的。

太阳风是发生在太阳外层大气中一个最基本的物理过程,对太阳作为恒星的演化、太阳系的形成和结构、人类生存的近地环境都有重要的影响。作为高速外流的高温等离子体,这一过程对其它恒星(星风)、星系(星系风)都有普遍性。理解太阳风的起源是天体物理中一个重要课题。

太阳风作为联系太阳和地球的纽带和媒介,对决定太阳扰动,包括剧烈太阳活动对地的传播和影响过程都有非常实际的意义。例如,一个重大的日冕物质抛射(在行星际被称为磁云)事件是否能影响地球环境,要多长时间能撞击地球的磁层,是否会造成空间天气灾害,不仅取决于日冕物质抛射本身的速度、等离子体密度、磁场方向和强度等,还取决于背景太阳风的性质、结构及其与日冕物质抛射的相互作用。

图2 太阳风对地球磁场的影响示意图

Q:人类是否有能力消除太阳风的影响?

汪景琇:太阳通过自己的电磁辐射和太阳风粒子辐射控制和影响太阳系。太阳风充满整个行星际空间,人类不可能消除太阳风的影响。

太阳风中有一个与太阳活动相联系的大尺度瞬变分量,即前面提到的日冕物质抛射。后者常常与太阳耀斑和太阳暗条爆发同时或相继发生,驱动强烈的地磁暴等灾害性空间天气,对地球空间环境和人类高技术系统产生重要影响。由于涉及的能量巨大,人类尚无法控制日冕物质抛射,但是可以研究、理解并最终预测其发生发展,并找到规避的方法。这是太阳物理学者面临的重大基础研究课题和担负的重要使命。

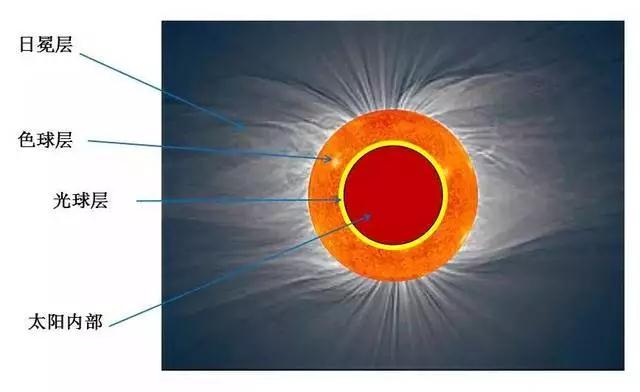

Q:日冕加热问题2012年被《科学》杂志列为当代天文学八大未解之谜之一,什么是日冕层?此次发现对解决这个问题是否有帮助?

汪景琇:日冕是太阳最外层的大气,位于太阳光球、色球和过渡区之上,向外一直扩展到行星际空间。其边界没有严格的定义,依太阳活动水平而有所变化。按照最近的太阳大气模型,对没有太阳活动的宁静太阳,日冕底边界在太阳表面(温度极小区附近)之上约4万公里。在日全食时,当日冕仪的遮光板遮住了明亮的太阳光球和色球,人们看到的是银灰色的、扩展的日冕。

图3 太阳大气层结构示意图

日冕的温度在百万度之上,而太阳表面的温度只有6千度左右,与地球大气“高处不胜寒”的常识相反,是挑战性的科学难题。而且由于日冕的密度很低,日冕的温度不是我们通常理解的热力学温度,是通过原子多次电离和大量禁戒能级跃迁光谱来量度的。

“帕克”太阳探测器尽管实地探测到了日冕的百万度高温,但其最初的成果与解密百万度日冕尚没有直接的联系,但它却提供了一些可能值得注意的导致日冕加热的线索。例如低速太阳风磁场的局地快速反变和相伴的电磁能流密度的增长,太阳风电磁场脉动及等离子体微观不稳定性,阿尔文波类扰动等的证认,都值得进一步的实测努力和理论探索。期待在越来越抵近太阳的征程中,“帕克”太阳探测器取得解密日冕加热的决定性结果。

Q:太阳的磁极每22年变换一次,但从探测器中发现太阳的磁场在靠近其表面时变得不稳定,这可能是什么原因?

汪景琇:太阳的磁周期是22年,其普遍磁场的极性分布每22年重复一次。“太阳的磁极每22年变换一次”,是对太阳的普遍磁场而言的。

“帕克”太阳探测器在穿越由一个低纬冕洞流出的太阳风时,测到了时标为几分钟的局地磁场反变,与太阳普遍磁场的22年磁周期没有关系。慢速太阳风中观测到的磁场极性反转,很大可能是来自冕洞内部的小尺度磁场的双极浮现,是导致的等离子体喷流和扰动进入太阳风的结果。

Q:接下来它的探测目标是什么?

汪景琇:“帕克”太阳探测器有两个最基本的科学目标:1)解开百万度高温日冕产生之谜;2)找到太阳风即太阳能量粒子流的源头,同时探寻和诊断日冕中以太阳活动初发为特征的爆发式磁能释放的机理。目前,它刚刚绕日3周,还会在未来6年绕日21周并越来越抵近太阳进行探测,最终在离日面约9个太阳半径处进行实地测量和成像观测,完成人类历史上触摸太阳的壮丽征程,实现诗人屈原两千多年前“折若木以拂日兮”的伟大畅想!(蔡琳)

受访专家:汪景琇,中国科学院院士,中国科学院国家天文台研究员,中国科学院大学资深讲席教授,《Research in Astronomy and Astrophysics》联合执行主编。