点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

历法用来计量比一日更长的时间。古人日出而作,日落而息;随着日出日落的周而复始,人们产生了“日”的概念。古人还注意到月亮的阴晴圆缺,即月相变化,非常规则,由此也产生了一个计量日期的单位——月,叫做朔望月。

另一方面,寒来暑往,四季变迁直接关系到人们的生活和生产,“年”的概念其重要性毫不逊于日。但是对于古人来说要确定年和一年里每一季的确切时间并不容易,因为没有像太阳东升西落和月亮位相变化这般明显的天象。

起初古人根据自然现象,如树枝吐蘖、草地返青标志着春天来临,蛇虫蛰伏、雪花飞扬昭示了冬天已到……如此等等,来确定时令和季节,并大致上定出了一年的长度。这是一种物候历。但是不同年份里,同一物候的出现往往前后不一致,物候历不是一种精确的历法。

后来古人认识到一年不同时节的星象变化很有规律,确切地反映了各个时节日照的多寡、季节的变迁。进一步又认识到太阳的周年视运动,测定了太阳运行一周的时间是多少日,也就是年的长度,这在天文学上叫做回归年,用来作为计量年的单位。

大约在五六千年前,各早期文明已开始编制天文历法,这就是适当地安排年、月、日的关系,做到既能反映基本自然规律,又能满足人类生产和生活的需要,用以计量日期、确定季节和节令。编制历法标志着真正意义上天文学的诞生。

根据年和月所采用的基本单位的不同,历史上出现了阳历、阴历和阴阳历三种不同的历法,中国的传统历法是阴阳历。阴阳历的特征是取回归年作为年的基本单位,即以多个历年长度的平均值接近于回归年,这以19年加7个闰月来实现;取朔望月为月的基本单位,即以多个历月长度的平均值接近于朔望月,这以适当地安排大小月来实现。

“ 物候诗 ”

虽然天文历早已取代了物候历,但物候观察和研究仍然是人们长期坚持的科学活动,形成了一门学科:物候学,并有效地促进了农牧业生产,推动了农学、生物学、气象学等学科的发展。

按照《辞海》的释义,物候学是“研究自然景观与季节关系的学科。这些自然景观(如星象、气象、水体的凝冻、生物的生长发育阶段等)的特征出现,往往能表示季节的进度。”所以物候应是“自然景观的特征”,具体地说,包括如植物的萌芽、长叶、开花、结果、叶黄、叶落等,动物的蛰眠、复苏、始鸣、繁育、迁徙等,气象上的始霜、始雪、初冰、解冻、初雷等。

我国古代的物候观察和记载开始很早,例如《诗经·豳风·七月》有“蚕月条桑”、“四月秀葽,五月鸣蜩”、“八月剥枣,十月获稻”。《夏小正》载有每月物候,是先秦较早的物候专篇。物候能指示农事安排,也可供预报天气参考。

有许多脍炙人口、广为传诵的诗歌,诗人在借景抒情的同时,也咏及时令季节,这就在一定程度上起了观察和记载物候的作用。唐朝诗人杜审言的诗“和晋陵陆丞早春游望”提到了“物候”这个词,而且其中4句诗涉及物候,诗云:

和晋陵陆丞早春游望

杜审言

独有宦游人,偏惊物候新。

云霞出海曙,梅柳渡江春。

淑气催黄鸟,晴光转绿蘋。

忽闻歌古调,归思欲沾巾。

诗中第二联第一句说海上曙光初露时,彩霞绚丽,诗人没有明提朝霞的色调明暗和光影变幻,这与不同时节的温度、湿度、云量、太阳方位等因素有关,应属于物候的范畴;第二句说在江南的早春,梅、柳枝头已透露出春意,并向江北扩散,使大江南北都春意盎然。第三联第一句说早春温暖的气候催促黄莺活跃而鸣叫;第二句说在和暖的阳光照耀下,水中的浮萍也转绿了。再试举几例。

宋王安石的诗“泊船瓜洲”:

泊船瓜洲

王安石

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

这首诗描绘了春回江南大地,诗人泊船长江边,目光所及一片郁郁葱葱的绿色。一个“又”字,正确地反映了春夏秋冬四季更替、循环不止的规律。

宋杨万里的诗“晓出浄慈寺送林子方”:

晓出浄慈寺送林子方

杨万里

毕竟西湖六月中, 风光不与四时同;

接天莲叶无穷碧, 映日荷花别样红。

时令更是具体地定到了“六月中”,第二句从笔者立论的角度来看说明这时有了不同于其他时令的物候;接着便说明这时典型的物候是满湖的莲叶和荷花。

有的诗歌还给了我们揣测具体节令的提示,如南宋女诗人朱淑贞的“即景”诗:

即景

朱淑贞

竹摇清影罩幽窗,两两时禽噪夕阳。

谢却海棠飞尽絮,困人时节日初长。

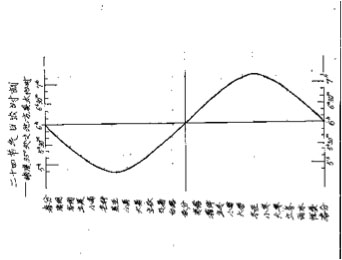

从物候学的角度来看,诗歌描述的时节正当海棠凋谢、柳絮飞尽,应是春末夏初。不过,“日初长”又给人以从天文学的角度思考的余地。结合地球自转与公转,若不计晨昏蒙影,真正的日初长应从昼夜等分的春分日开始,之后白天一天长过一天。不过就人们的感觉来说,对昼夜的长短并不那么敏感。

笔者就古代中原地区(北纬35º)计算了每个节气日出的地方真太阳时,并由此推断当时的昼长。例如,谷雨时节白昼约13小时,相应地黑夜11小时,也许此时人们“日初长”的感觉还不明显;立夏时节白昼约13小时50分,相应地黑夜10小时10分,人们就有了“日初长”的感觉了。这个论断,难免流于臆测,但多少有了一点定量分析的意味。

确有一些诗歌,既记叙了物候,又描绘了天象。试看唐杜牧的“秋夜”诗:

秋夜

杜牧

秋光银烛冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

这首诗既描绘了物象——“流萤”,又描绘了星象——“牛郎织女星”。笔者把这首诗描绘的时间,定在公历的8月下旬到9月上旬的时段里,即传统历法(如今的农历)的七月中旬至八月中旬的范围之内,在人们的观念中这时已进入秋季,但“秋老虎”依然肆虐人间,故虽题为“秋夜”,有人还手执“轻罗小扇”乘凉。时令到了这时夜幕已提早降临了,天刚黑,牛郎织女星还明显偏东。古代没有任何污染,秋高气爽,天空澄澈清冽,星星晶莹剔透,牛郎织女这两颗一等亮星特别明亮夺目,却是“卧”着仰望的,说明已经升到了头顶。望星的时间,怕是已经到了9点前后,秋夜的暑气已经退尽,凉意开始来袭,人们也该马上歇息了。

有些古诗中描述的“物候”反映了当时的气候特征。例如几首唐诗描绘了长安一带遍植竹子,而竹子须生长在气候温暖的地方,现在大多生长在江淮以南,在华北和西北已难觅踪影。这些诗歌反映了一千多年前中国北方的气候比现在温暖。请读李颀的“望秦川”诗:

望秦川

李颀

秦川朝望迥,日出正东峰。

远近山河净,逶迤城阙重。

秋声万户竹,寒色五陵松。

有客归欤叹,凄其霜露浓。

诗歌描写了诗人从长安失意而归,途中回望长安城,但见山河明净,城阙逶迤,千家万户遍植竹子等各色景象。又如杜甫的“陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉晚际遇雨二首(其一)”诗:

陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉晚际遇雨二首(其一)

杜甫

落日放船好,轻风生浪迟。

竹深留客处,荷净纳凉时。

公子调冰水,佳人雪藕丝。

片云头上黑,应是雨催诗。

丈八沟是长安近郊的一段运河,成为游览胜地,人们乘船去哪里纳凉,在茂密的竹林深处停留;诗歌还透露长安一带荷花盛开,出产莲藕,这也体现了当时当地的气候温暖。还有祖咏的“苏氏别业”诗:

苏氏别业

祖咏

别业居幽处,到来生隐心。

南山当户牖,沣水映园林。

竹覆经冬雪,庭昏未夕阴。

寥寥人境外,闲坐听春禽。

反映了在离长安更远的沣水畔僻静之处,也不乏竹子。

不过,诗歌毕竟是文艺作品,不同于科学记录。读诗最好能了解成诗的背景,歌吟的对象,作者的情感。若仅从字面解读,难免受表象蒙蔽。下面举出同为南宋诗人的3首诗,都描写了江南黄梅(即梅子成熟)时节的天气,却有3种不同的述说。先读戴敏的“初夏游张园”诗:

初夏游张园

戴敏

乳鸭池塘水浅深,熟梅天气半晴阴。

东园载酒西园醉,摘尽枇杷一树金。

黄梅天气晴天夹杂着阴雨,这是我们的普遍感受。但是也有两个不同极端的描写。试读赵师秀的“有约”(又题“约客”)诗:

有约”(又题“约客”)

赵师秀

黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

作者因约好的友人受雨阻隔不能践约,深感失落,借诗抒怀,以“家家雨”极言梅雨的广泛和持久。再读曾几的“三衢道中”诗:

三衢道中

曾几

梅子黄时日日晴,小溪泛尽却山行。

绿阴不减来时路,添得黄鹂四五声。

也许在黄梅天的阴雨间隙,正逢几日晴天,作者经过小溪泛舟,山路步行,领略绿树浓阴,黄鹂清鸣,吟诗以抒发他的愉悦心情。可见同时代的三位诗人同样描述梅雨季节的晴天阴雨各不相同。更有甚者,还有诗中叙述的物候与时令相悖的,谓予不信,请读唐李白的“与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛”诗:

与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛

李白

一为迁客去长沙,西望长安不见家。

黄鹤楼上吹玉笛,江城五月落梅花。

五月落梅花?只要你明白了作者写这首诗的背景,就不会吃惊了。原来李太白先生蒙冤被贬夜郎,后遇赦而归,心情十分抑郁,路过黄鹤楼,听到《梅花落》这首笛子曲的演奏,不禁以寒冬的落梅花来宣泄自己的悲愤之情。后世关汉卿写《窦娥冤》时是否受到过这首诗的启发呢?

类似的诗实在不胜枚举,如把它们谑称为“物候诗”似不为过。不知读者诸君以为然否?还有许多诗词吟咏节气,更是体现了物候诗的“定位”,且容笔者慢慢道来。

作者简介:萧耐园,南京大学天文与空间科学院退休教师。爱好外语和文史,也爱好摇笔杆。退休后曾翻译英语、法语和意大利语书籍10余本,写天文专业著作6-7本,科普文章近百篇。

荐读人简介:肖军,研究馆员,北京古观象台常务副台长。1986年南京大学天文系毕业后,一直在北京天文馆、北京古观象台从事天文学史研究和天文科普工作。参编《中国天文学史大系》,合著《宇宙史话》等。

主讲人:肖军、米琳莹

录音责编:袁凤芳

音频后期:杨帆

监制:万昊宜

编辑:赵宇豪、蔡琳、柒柒

图片:来自网络