点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

当望远镜的口径发展到一定程度(如超过8.4米)的时候,天文学家们就发现很难再扩大单镜面的口径了,于是拼接镜面望远镜出现了。

越来越“大”的镜面

随着望远镜口径的增大,天文学家发现大镜面自重增加更快,要达到精确的光学性能调整就变得越来越难,究其原因是因为镜面会随着重力影响而变形,同时大气的扰动也大大限制了星光汇聚的锐度(空间分辨率),于是工程师们发展了主动光学和自适应光学技术,对镜面进行形态的微调,矫正镜面的重力变形和大气扰动对星象的影响,使得星象始终保持明锐。

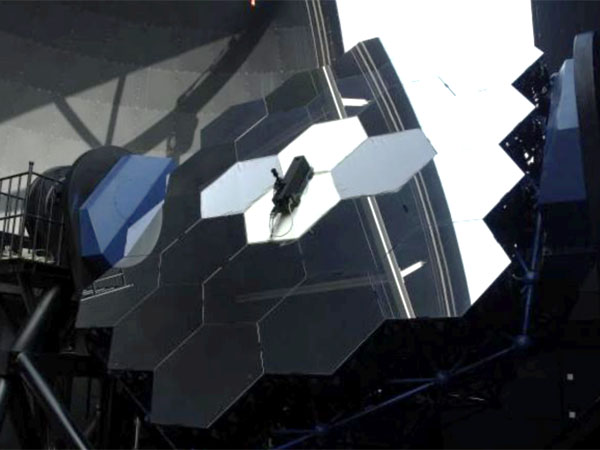

我国的第一个天文大科学装置——郭守敬望远镜(LAMOST),就是施密特反射望远镜。它采用了拼接镜面技术和主动光学技术。主镜Mb为6.67米×6.05米,由37块对角线长为1.1米的正六边形子镜拼接而成;而兼作反射和像质改正功能的镜片Ma,其大小为5.72米×4.40米,它是由24块对角线长1.1米等正六边形子镜拼接而成的。

事实上,在图1中展示的郭守敬望远镜镜面Ma的背面,就有着888个促动器,对镜面形态进行调整,用以矫正镜面的重力变形。

图1. 郭守敬望远镜(LAMOST)的Ma镜面,这是一个典型的主动光学拼接镜面(图源:国家天文台)

在射电望远镜技术上,多望远镜干涉观测,甚至望远镜阵列等技术,大大拓展了射电望远镜的口径极限。所谓的干涉技术,简单理解就是通过一系列“小”望远镜的协作,来实现一个大望远镜级别的角分辨能力。图2展示的国家天文台明安图观测基地的射电日像仪就是基于这项技术。

图2. 国家天文台明安图观测基地的太阳射电望远镜干涉阵(图源:郑捷)

在光学望远镜上干涉观测的实验也已经开始,但仍仅处于实验阶段。

这一切都在使天文学家能够有一双更加明亮清晰的眼睛,让我们能够看得更暗更细。

测评望远镜的“视力”

这里要顺便提一个概念,天文工作者一般不用看“多远”(或者放大倍数)的说法。

在日常生活中,大家一般会以看多远来评价看的能力。那是因为我们在评价这个问题的时候是以相似尺度(人体这个尺度)的目标来评价的。我们会说看到(或看清)十米远的人,一百米外的人,一公里的,一百公里的……

但是大家想一下,如果单纯说肉眼能看多远,实际上人眼能够看到银河系之外,例如仙女星系(M31),这个时候我们看的目标的尺度不一样了,不再是以人体为尺度,而是宇宙空间的天体,那么单纯用距离来评价,显然就不合适了。

图3.仙女星系M31(图源:网络)

对望远镜的评价,我们一般有两个指标。

第一个是能看到多暗的物体,也就是所谓的极限星等。一个物体看起来的亮度(视亮度)受到三个因素的影响:一是它自身有多亮(绝对亮度,或者本征亮度);二就是它有多远;第三是在观测者和目标之间有多少遮挡物,也就是视亮度=绝对亮度÷距离²×透过率。这三者单独提出哪一个都是没有意义的。当然这个也和信号积分时间(曝光时间)有关系,对人眼而言,视网膜对信号的积分时间是很短暂的,而照相底片和电子设备是可以长时间积分的。尽管如此,受限于望远镜跟踪精度等原因,积分时间在现实中并不是可以无限增加的。

第二个指标,是角分辨力,也就是能够分辨出两个靠得多近的物体。在观测中如果两个天体很近,那么他们在望远镜上得到的信号就会混叠在一起。这个的影响因素也有多个,例如观测的波段(波长)、望远镜的口径(或者射电望远镜的基线长度)、观测地上空的大气扰动情况、望远镜的镜面形态以及调焦质量等等。

天地两开花

大家或许还会有个疑问,空间望远镜的观测比地基望远镜好得多,那为什么我们还要天地两开花呢?

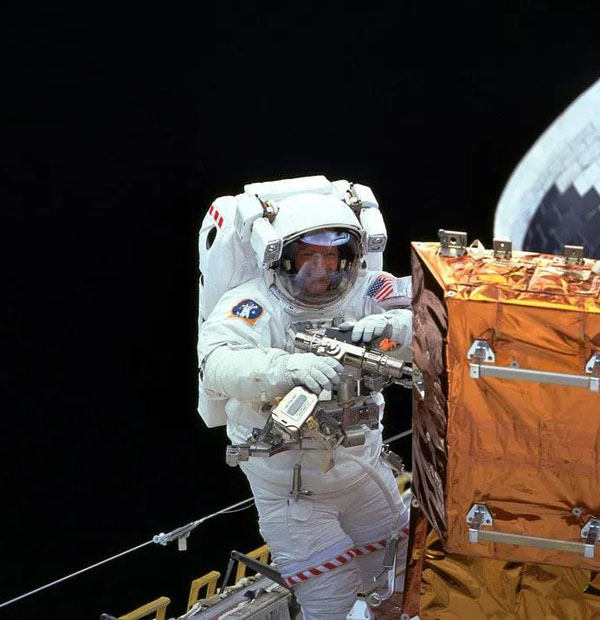

其实除了钱之外,还有很多因素制约着空间望远镜的发展。首先是口径大小问题,空间望远镜不好做大口径。其次,空间望远镜的升空一般是一次性的,地面上建造成啥样子,上去就是啥样子,几乎不可能改进了。当然哈勃空间望远镜是个很特殊的例子,升空后发现有问题,于是派了宇航员乘坐宇宙飞船去修……

图4.1999年,宇航员对哈勃空间望远镜进行维修(图源:NASA/ESA)

哈勃空间望远镜目前来说是个独一无二的例子,也许后无来者。因为现在许多空间望远镜都是发射到拉格朗日点,甚至更远,而人类几乎不可能去那里进行维修。而对于低轨的空间望远镜,派宇航员去维修的成本也许比重新建设一台望远镜本身成本更高。

而地基望远镜,则可以进行各种维修,各种升级改造,各种测试……从技术角度来说,地基望远镜使用着最先进的实验中的技术,而升空的空间望远镜则使用的都是成熟的稳定的技术,毕竟扔上去就很难再换了。

在空间望远镜和地基望远镜之间,我们也有一系列补充技术,例如古老的探空气球观测技术,NASA财大气粗地用波音747飞机改造的平流层红外天文台(SOFIA)等等……

作者简介:郑捷,理学博士,中国科学院国家天文台助理研究员,兴隆观测基地驻站天文学家,主要从事多波段恒星测光巡天观测和数据处理,以及天文软件研发工作。