点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

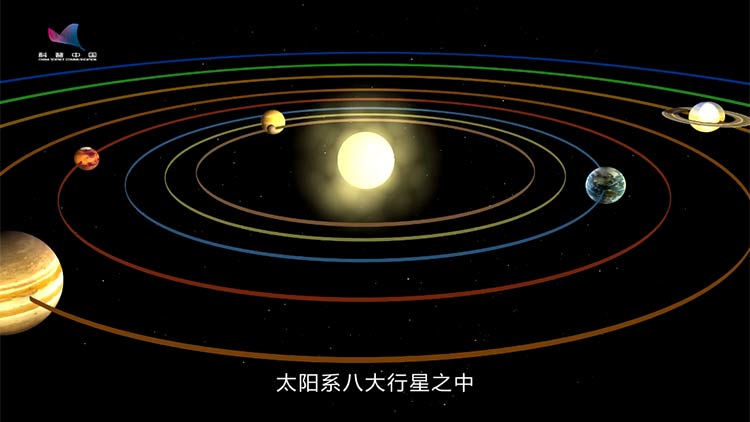

太阳系八大行星之中,火星是除了金星以外距离地球最近的行星,也是最近似地球的天体之一。

因火地距离遥远,再加上火星环境复杂,人类的探火之旅十分不易。截至2020年6月底,人类共实施了44次探火活动,其中完全成功和部分成功23次,成功率约53%。许多探测器还未能抵达火星就半路“夭折”,还有一些到达了火星,却也最终长眠在那里。

步步曲折,却也让每一个里程碑都熠熠生辉。

1610年,伽利略第一次用望远镜观测到了火星,在目镜里,火星看起来只是一颗稍大些的橘红色星球,这一举动开创了火星探测的新纪元。

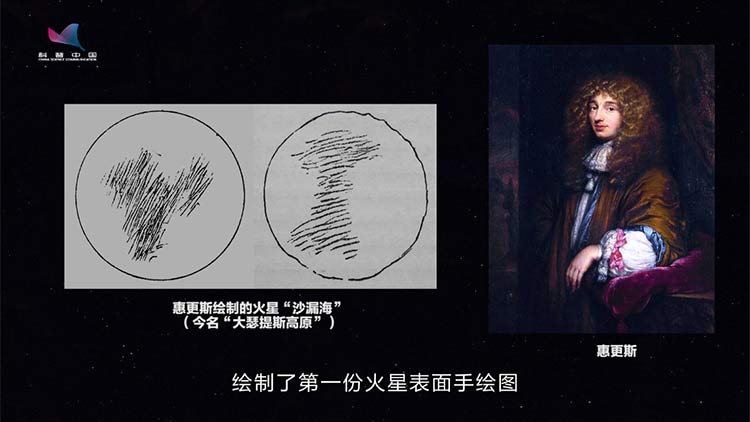

1655年11月,荷兰天文学家惠更斯绘制了第一份火星表面手绘图,还计算出了火星的自转周期略大于24小时,这一结论在10年后由意大利天文学家卡西尼确认。

随着太空时代的到来,人类开启了发射火星探测器的征程,科学家们承受过失败的苦,也收获了成功的甜。

这段旅程的第一步,就在挫折中前行。1960年,人类第一次发射火星探测器—苏联火星1A、1B号,开创了探测器观测火星的历程,虽然没有成功,但同样是一次伟大的尝试。

1965年7月15日,水手4号成为人类第一个成功飞越火星的探测器,并传回了第一张火星表面的照片。它从距离火星1万公里处拍摄并回传了21幅照片,发现火星上存在大量环形山,大气密度为地球的1%。

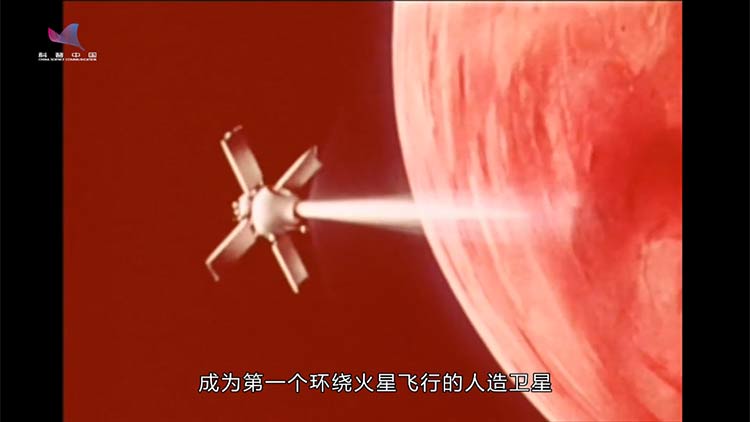

1972年1月3日,水手9号成功进入环绕火星的轨道,成为第一个环绕火星飞行的人造卫星。它成功拍摄到了火星全貌,发回了7329张照片,并发现了火星上具有火山及峡谷。为了表示纪念,人类将“水手9号”发现的一条4800公里长的大峡谷,命名为“水手谷”。

人类送往火星的第一部火星车,大小和一台微波炉差不多,名为“旅居者”号,于1997年7月4日在火星表面着陆。它的移动范围半径约200米,速度1厘米/秒,共完成了250天的火星漫步,深入探测了火星的气候、岩石和土壤。

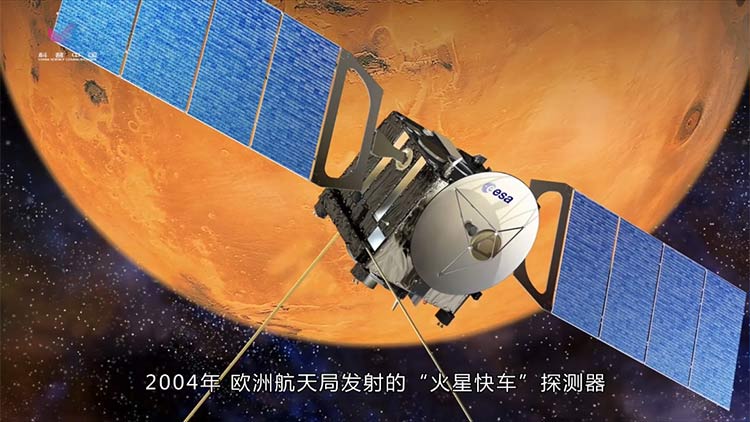

2004年,欧洲航天局发射的“火星快车”探测器,发现火星南极存在冰冻水。这是人类首次在火星表面发现水。

路修远以多艰,登火星之志不变。400年来,火星对人类的意义,从一颗橘红色的亮点,向“下一个地球”逐步迈进。九天之际,未来可期,上天问火,我们来了!

出 品:科普中国 光明网

监 制:战 钊

策 划:宋雅娟

文字撰稿:赵宇豪

徐倩阳

宋雅娟

后期制作:李玢玢

肖春芳