牛顿被苹果砸中脑袋而发现了万有引力定律的故事,是我们小时候最熟悉的故事之一,但如今它的真实性却越来越让人怀疑,到底是真是假?他真的是发现万有引力第一人吗?一起来看看牛顿和苹果的不解之缘吧。

牛顿苹果的故事是假的吗

牛顿看到苹果落下而发现万有引力的故事是大家都耳熟能详的。英国纪念牛顿《自然哲学的数学原理》一书三百周年出版的文集封面也用的是一个苹果。牛顿家乡的苹果树也被移栽到世界各地的许多著名学术机构。

图1. 牛顿家乡故居(背景中的房子)旁的苹果树,取自https://www.atlasobscura.com/articles/newton-apple-tree

但是,近年来却有很多文章把这个故事归入了虚假故事里。随便在网上搜索可以找到很多这样的文章。例如,在一篇题为《那些误导我们的教科书故事--牛顿根本没被苹果砸》的文章中,在提到这个故事时是这样说的:“关于牛顿和他的苹果是伏尔泰编的,据说他是听牛顿的侄女说的,当然牛顿的所有手稿中没提到那只苹果。”

在另一篇题为《小学教材里的中国式虚假故事:华盛顿砍树,牛顿被苹果砸都是假的》的文章里,把牛顿的苹果故事与《爱迪生救妈妈》《地震中的父与子》等虚假故事放在一起,并进而写道:“牛顿的‘假如我看得比别人远一些,是因为我站在巨人的肩膀上’名言,是在他与胡克争夺万有引力定律的优先发现权时,为了讥讽胡克而说的(胡克是个驼背和身体扭曲的矮子),显示了牛顿卑劣的人格。”

牛顿苹果的故事真的如这些文章所说的那样完全是虚假的吗?在小学教科书和少儿读物中流行的牛顿苹果故事,虽然有演绎的成分(比如苹果砸到了牛顿),但其基本内容是来自历史文献。牛顿虽然并未在他的论著中提到苹果的故事,不过人们在正式的科学著作中一般也不会讲述自己的科研灵感来源,因此这本身不足为奇。牛顿苹果的故事是一些熟悉牛顿的人听晚年的牛顿自己讲述的。

这个故事最著名的讲述者是法国启蒙哲学家伏尔泰(Voltaire),关于牛顿发现万有引力的经过,伏尔泰写道:“1666年,他退隐到剑桥附近的乡下,有一天在自己的花园里散步,看到有水果从树上掉下来,便陷入了对重力的沉思......使重物坠落的力量是一样的,不管是在地下多深处,也不管是在多高的山上,都不会有明显的减小,为什么这一力量不会一直延伸到月球上呢?如果这一力量真的一直深入月球,从表面上看,难道不正是这一力量使月球保持在其轨道上吗?”(文献【1】, p.66-67)

伏尔泰的故事来自牛顿的外甥女凯瑟琳·康迪特(Catherine Conduit),是牛顿的同母异父妹妹汉娜·斯密思(Hanna Smith)的女儿。她的丈夫约翰·康迪特(John Conduit, 1688-1737)是牛顿在皇家造币厂的助手,并在牛顿死后继任了造币厂厂长。夫妇二人死后安葬在西敏寺牛顿墓的旁边。康迪特曾有意撰写一部牛顿的传记,很早就开始注意记录牛顿的谈话,并在牛顿逝世后收集了其他人对牛顿的回忆。我们现在所读到的牛顿轶事大多来自他们当时收集的记录。

牛顿的老乡威廉·司徒克雷(William Stukeley, 1687-1765)则是另一名记录者。司徒克雷与牛顿一样毕业于剑桥大学,曾多次访问巨石阵(Stonehenge),并首次进行了详细的测量和记录,成为考古学的先驱者之一,他与牛顿交往甚多,曾在牛顿小时上学的地方格兰瑟姆采访了很多认识牛顿的老人,包括传说中牛顿少年时代的女友文森特夫人,收集了许多牛顿童年时代的轶事,并调查了牛顿的家谱。

1726年4月15日,在他与牛顿的一次见面中,司徒克雷后来写道:“他告诉我,在过去,正是在相同的情景下,重力的概念进入他的头脑。它是由一个苹果落地引起的,而当时他正坐着沉思默想。他自己思量,为什么苹果总是垂直地摔在地上,为什么它不斜着跑或者向上跑,而总是跑向地球的中心呢?的确,原因是地球吸引苹果。在物质中必定有吸引力存在,地球的吸引力总和一定指向地球的中心,而不指向地球的任何一侧。所以这个苹果垂直地向地球中心下落。如果物质之间如此吸引,吸引力一定与物质的量成比例。所以,苹果吸引地球,和地球吸引苹果一样。存在一种力量,像我们这里所说的重力,它通过宇宙延伸自己。”【2】

此外,牛顿的另一位朋友,数学家棣莫弗(Abraham de Moivre,1667-1754)虽然没有提到苹果,但是他提到1666年牛顿在花园中思考的时候产生了关于引力的想法(文献【3】,p.154),与其他人说法基本一致。

万有引力的发现

虽然苹果的故事并非虚假,但它是否说明牛顿看到苹果之后就马上发现了万有引力呢?这就要说到牛顿和胡克就万有引力发现贡献的争论了。

胡克(Robert Hooke,1635-1703) 是英国皇家学会的创始人之一,显微镜的发明者和胡克弹性定律的发现者。早在1662年,他和另一位皇家学会的创始人之一莱恩(Christoffer Wren,1632-1724)讨论了行星如何在轨道上运动,他猜想太阳和行星之间有相互吸引的力,这种力可能随着距离而减少,他还设计了一个简单的实验检验重力是否随高度而发生变化。

胡克先用一个天平精确地称量一个铁球和一段绳索的重量之和,然后爬到大教堂顶,用绳索悬挂着铁球垂下,同时用天平称量看这种情况下总重量是否变化【4】,当然这个实验的精度并不足以探测到任何差别。1666年他在皇家学会宣读论文,1674年又出版了著作《证明地球运动的尝试》(An Attempt to Prove the Motion of the Earth from Observations),提出所有的天体都有一种指向其中心的重力,不仅吸引自己的各个部分使其不至飞散,且可以吸引位于其作用区域内的其它天体;物体在不受力的情况下做直线运动,在外力影响下才会偏离直线按曲线运动。胡克还提出物体太阳和行星之间存在的这种力随距离增大而减小,但在此书中他不确定是按照什么规律减小。

1684年1月,天文学家哈雷(Edmund Halley)与胡克、莱恩在皇家学会的会议上又讨论到行星运动问题。哈雷根据行星运动的开普勒第三定律,假定行星的轨道是圆,推测行星受到太阳的引力反比于距离的平方。但因为行星实际的运动轨迹是椭圆而不是圆,他并不能真正证实这一点,胡克声称他能够证明在这种情况下行星运动的轨迹是椭圆,但不打算立刻公布,因为这样“人们就不会知道这个证明的难度”,不过众人并不相信胡克的说法。

同年8月,哈雷来到剑桥并与牛顿见面,在与牛顿讨论了一些别的问题后,他询问牛顿如果行星受到太阳的吸引且引力与距离平方成反比,行星的轨迹是什么?牛顿回答说是椭圆并称自己做过计算,哈雷闻言大喜,请牛顿提供证明,牛顿说他未能找到给出这篇计算的论文,但同意另写一篇。

1684年11月,牛顿托人带给哈雷一篇题为《论在轨道上的物体的运动》(拉丁文De motu corporum in gyrum)的9页论文,在其中他证明了服从开普勒运动定律的物体受到一个指向椭圆的一个焦点且与距离平方成反比的力,也证明了在平方反比力的情况下物体的最一般的运动轨迹是圆锥曲线。

图2. 牛顿《自然哲学的数学原理》第一版

哈雷立即动身前往剑桥与牛顿会面,请牛顿发表这一论文。但牛顿在写作中产生了巨大的创作热情,不断扩充内容,从简单专题论文,变成了完整阐述整个力学的三卷本巨著《自然哲学的数学原理》(以下简称《原理》)【5,6】。这本书直到1687年才完成。

胡克的争论

1686年在牛顿完成了书的第一卷后,由哈雷在皇家学会的会议上加以介绍。这时胡克站出来指责牛顿剽窃了他的思想,声称万有引力与距离平方成反比的想法是他首先提出的。这就要从二人的交往说起。

1671年,牛顿因发明反射式望远镜而被皇家学会接纳为会员。1672年,他给学会寄去了一篇他的光学论文,其中给出了用三棱镜将白光分解的著名实验,并提出了他的颜色理论和光的粒子假说。胡克没有仔细阅读和理解牛顿的论文就草率地写了一篇批评的文章,这令牛顿十分生气,用很多时间写出了反驳胡克的文章,由学会秘书奥登堡(Oldenburg)在1676年1月皇家学会会议上公开宣读。

由于奥登堡与胡克关系不佳,胡克认为这是奥登堡故意挑拨二人关系,因此他直接给牛顿写信,表达了和解的愿望,牛顿在回信中也说了一番欢迎指正的客套话。牛顿经常被人引用的“假如我看得比别人远一些,是因为我站在巨人的肩上”就出现在这封回信中,其实这是引用十二世纪哲学家查特斯(Bernard Chartres)的名言。这句话不大可能如某些人猜测的那样是故意讽刺胡克,因为此事发生在万有引力争端之前、二人正想和好时。而且这段话之前的两句是“(在光学上)笛卡尔迈出了很好的一步,你(胡克)又在几个方面增补良多,特别是把薄膜颜色引入了哲学”,这明显是恭维胡克。

1679年奥登堡去世后,胡克就任皇家学会秘书,主动给牛顿写了封信,信中列出许多学术问题征求牛顿意见,特别是对他的《证明地球运动的尝试》中关于行星运动是受一个随到太阳距离增大而减小的吸引力影响的学说的意见。牛顿并未对此一一回复,但鉴于《证明地球运动的尝试》提出通过观测恒星一年中的视差变化证明地球绕太阳的公转,牛顿在给胡克的回信中提出了一个证明地球自转的实验。他指出,如果从高处释放一个物体使其自由下落,由于高处转动的线速度实际上比低处要快,因此它其实会落在偏东一点的位置上,这可以作为地球自转的实验证明。

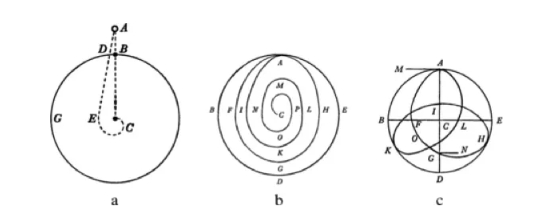

不过,牛顿不知出于什么原因,画了一个假定地面不存在、物体穿过地面继续下落的图,其轨迹沿着一个螺旋线直到地球中心(图3a),这是一个严重失误,立刻被胡克抓住了。胡克回信提出落体应该类似行星,轨迹应该是一个椭圆(图3b)。牛顿在第二封回信中承认轨迹确实不应该是螺旋,但他指出在力是一个常数的情况下,形成的图形类似图3c。胡克又回信,说他假定力应该反比于到中心距离的平方。不过,牛顿未再回信。

图3. a. 牛顿信中给出的螺旋线,b. 胡克提出的椭圆线,c. 牛顿讨论的常力作用下的运动轨迹 (此图引用于文献【3】)

胡克指责牛顿剽窃,认为牛顿引力的平方反比关系来自自己,依据就是这次通信。但根据牛顿苹果的故事,早在1666年牛顿就考虑了引力并发现其与距离平方成反比,那么就与胡克无关了。当然,也正是因为如此,有些人怀疑这个故事是牛顿为了证明自己的优先权而编造的。

【1】伏尔泰著,《哲学书简》,闫素伟译,商务印书馆,2018.【2】威廉·司徒克雷,伊萨克·牛顿爵士回想录(Memoirs of Sir Issac Newton's life), 转引自赵振江译《牛顿传记五种》,商务印书馆,2007.

【3】Richard S. Westfall, Never at Rest, A biography of Issac Newton, p.154, Cambridge University Press, 1980.

【4】钮卫星,《天文学史--一部人类认识宇宙和自身的历史》,上海交通大学出版社,2011.

【5】Issac Newton, The Principia--Mathematical Principles of Natural Philosophy, translated by I. Bernard Cohen & Anne Whitman, University of California Press, 1999。

【6】牛顿,《自然哲学的数学原理》,赵振江译,商务印书馆,2019.

【7】R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, The Feynman Lectures on Physics, Vol.1. Addison-Wesley, 1977.

【8】约翰·梅纳德·凯恩斯,牛顿其人,转引自赵振江译《牛顿传记五种》,商务印书馆,2007.

作者简介

陈学雷,中国科学院国家天文台研究员,主要从事暗物质、暗能量、星系大尺度结构等宇宙学研究。