点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

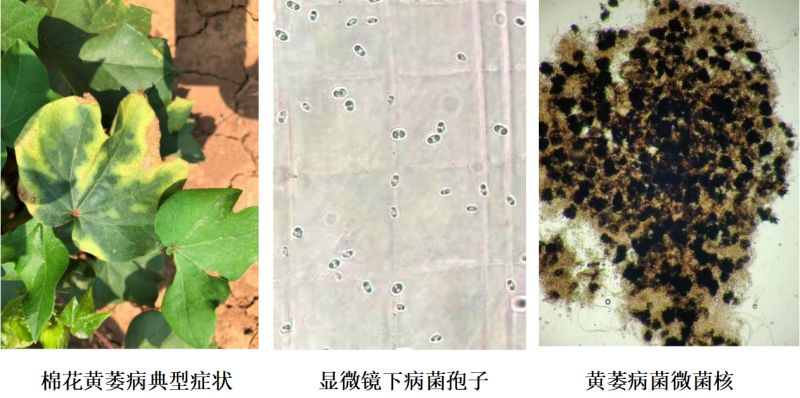

作为世界上最为古老的农作物之一,棉花为塑造全球历史、推动工业化进程以及人类文明做出了不可磨灭的贡献,棉花制品在人们生活中无处不在。棉花不仅是重要的天然纤维和纺织工业原料来源,而且其副产品还能提取食用油、蛋白饲料,甚或用于生物医药领域,因此被誉为“白色宝藏”。我国是全球主要棉花生产国和消费国,从种植到纺织再到深加工,棉花产业链贯穿多个环节,支撑着千万人的生计与梦想。然而,这条产业链也面临着众多严峻挑战,其中在棉花生长期间一种被人们称作“棉田癌症”的病害——黄萎病,影响棉花持续夺取高产和提高品质及效益。当棉田中出现叶片焦枯卷曲、植株整体萎蔫的现象时,往往意味着这种病害正在悄然蔓延。这种病害极具破坏性,一旦发生,轻则减产15%~20%,重则减产30%以上,而且使棉纤维品质明显下降,给棉农和棉花生产带来沉重打击。

隐形威胁:大丽轮枝菌的生存智慧

棉花黄萎病的“幕后黑手”是一种名为大丽轮枝菌(Verticillium dahliae)的真菌。它就像一位“植物界的隐形特工”,能在土壤中潜伏多年,等待合适的时机发起攻击。它通过感知棉花根部释放的化学信号,悄悄地侵入植株内部,逐步破坏其生命系统。这种病菌的侵染过程分为三个阶段:首先突破棉花根部防线,接着在植物体内建立运输网络,最后释放毒素,导致整株植物系统性崩溃,而其本身在植株残体中继续繁衍生存。它甚至能利用特殊的蛋白质“伪装”自己,绕过棉花的防御机制,极具“智慧”。

无声侵袭:一场悄然展开的危机

一旦大丽轮枝菌成功侵入棉株体内,它便开始了一场悄无声息的生命倒计时:

1. 潜伏期:病菌悄悄改变棉株的维管束结构,就像给植物的“血管”注入了堵塞物。此时,棉株外表看起来依然健康,能够正常开花现蕾。

2. 显症期:最先出现症状的是底部的叶片,呈现出类似西瓜条纹的黄色斑块——叶脉保持绿色,而叶肉区域逐渐变黄,仿佛被隐形画笔勾勒出一道道界限。

3. 枯亡期:随着病情加重,整株棉花从下至上逐渐枯萎,最终变成一株“焦炭株”。此时,病菌已完成繁殖,释放出大量微菌核,随着植物残体进入土壤中,以便来年侵染棉株。特别值得注意的是,当温度达到28℃左右时,病菌的活跃性最强,而这个时期正是棉花开花结铃的关键阶段,一旦发病,将造成不可挽回的损失。

传播路径:病害扩散的复杂网络

黄萎病菌的传播方式多种多样,堪称“植物界的物流专家”。土壤是其最主要的传播源,长期连作的棉田中,病菌逐年积累,形成“感染源库”。带菌种子就像“隐形炸弹”,可能将病害带到新的区域。此外,灌溉水、农机具、未腐熟的有机肥等都可能成为传播媒介。更令人担忧的是,这种病菌可以感染超过400种植物,包括茄子、向日葵等常见作物,亟需科学轮作防控策略加以防范。

面对这个困扰全球植棉业的隐形敌人,我们该如何应对?

自1918年首次发现棉花黄萎病以来,人类与该病害的斗争已持续百年。随着科技的发展,我们从最初的被动应对,逐步走向主动防控。如今,抗病品种的选育及其应用成为最为经济有效的手段。同时,现代科技也为病害防控提供了更多可能。

1. 生物育种:通过系统筛选和创制具有抗病潜力的棉花种质资源,并创新利用分子标记辅助选择、基因编辑等现代育种技术,我国育种家在棉花抗病品种选育方面取得了显著进展,成功培育出一批具备较强抗病性并结合了高产优质特性的棉花新品种。例如,我国自主研发的“中棉所”、“冀农大”、“邯棉”、“鲁棉研”等系列棉花抗病品种,通过将抗病基因与优良农艺性状有效结合,实现了既抗病又高产的育种突破。在生产中表现出对黄萎病的显著抗性,有效解决了黄萎病阻碍棉花生产发展的重大问题。

2. 智能监测:借助无人机平台与多光谱成像技术,实现黄萎病的早期预警和精准识别,真正做到“早发现、早干预”。例如,中国农业科学院西部农业研究中心利用无人机搭载多光谱传感器并结合深度学习算法,成功构建全球首个棉花黄萎病抗性种质高通量筛选模型,有效破解了病害潜伏期难以检测的技术难题。该模型通过捕捉棉花冠层叶绿素含量的细微变化(即叶肉组织受损所反映的“光谱指纹”),可在病害感染初期精准识别肉眼不可见的病株,显著提升了抗病种质筛选效率和病害预警准确性。

3. 绿色防控:绿色防控技术正迈向精准化、生态友好型。在以有益微生物为核心的生物防治中,枯草芽孢杆菌作为“植物卫士”展现出双重保护机制——通过分泌脂肽抗生素破坏黄萎病菌的细胞膜结构,同时激活棉花自身抗病基因,显著提升病害防控效果。结合靶向控释技术创新,利用淡紫紫孢菌和哈茨木霉菌构建“微生物联盟”,形成三维防控网络:抑制病菌菌核萌发、阻断菌丝通讯系统、竞争营养资源空间,实现立体化病害遏制。在分子防控领域,靶向病菌基因的双链RNA,仅需叶面喷雾即可精准沉默病菌毒素合成通路,且不影响农田生态。

随着抗病新品种的培育和新技术的推广应用,我国主要棉区的病害损失率已显著下降,已经控制在3%以下。这不仅是农业科技发展的成果,更是对可持续发展理念的生动实践——在与黄萎病的较量中,我们正用科技与智慧,守护每一株棉花的生命成长。

棉花抗病品种在黄萎病地的优良表现

作者:杨君(河北农业大学副教授、博士生导师)、马峙英(农学博士,河北农业大学终身教授,作物学科群首席科学家,华北作物种质资源研究与利用教育部重点实验室主任)