点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

能源革命浪潮下,清洁发电技术的突破是推动“双碳”目标实现的关键引擎。

二氧化碳作为导致温室效应增强的主要因素之一,如今却成为了一种变革性发电技术——超临界二氧化碳发电技术的关键载体。

经过多年的技术攻关与示范应用,由中国核动力研究设计院打造的“超碳一号”即将并网发电。光明网特邀中国核动力院“超碳一号”总设计师黄彦平,从原理到应用,全面解读超临界二氧化碳发电技术。

光明网:用二氧化碳发电,这背后究竟是什么原理?

黄彦平:传统的蒸汽发电技术是将水通过热源(煤/天然气/油等)加热转化为蒸汽,推动汽轮机转动,带动发电机产生电能,这已应用140余年。

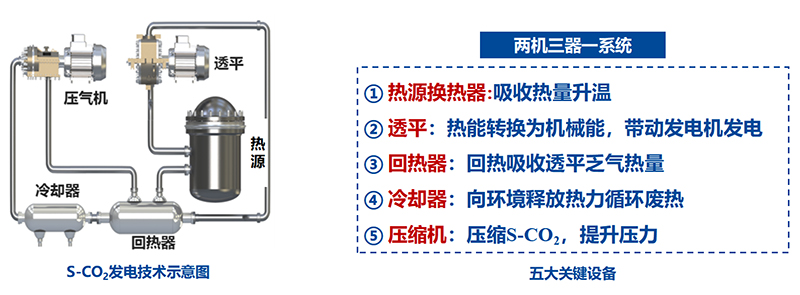

超临界二氧化碳发电,是用处于超临界态的二氧化碳,从热源里面吸热,再推动膨胀机或者叫气体透平来发电。它的循环过程是:首先,超临界二氧化碳经过压气机升压;然后,利用换热器将工质等压加热;其次,工质进入膨胀机做功,带动发电机发电;最后,工质进入冷却器,恢复到初始状态,再进入压气机形成闭式循环。

之所以二氧化碳能成为发电领域的“超级工质”,是因为当二氧化碳被加压至7.38兆帕、加热至31℃时,会进入超越气态和液态物质特性的“超临界态”,兼具高密度和低粘度的双重优势。整个过程中,二氧化碳都处于超临界态,没有相变,做功能力强。

光明网:超临界二氧化碳发电,安全吗?

黄彦平:二氧化碳的临界压力是7.38兆帕,也就是73.8个大气压。目前我们研制的“超碳一号”示范机组最高工作压力为23兆帕。而水工质的临界压力在22兆帕左右,超超临界水蒸气机组的工作压力不低于31兆帕。所以,超临界二氧化碳发电机组现在最高的工作压力都比超超临界蒸汽动力机组压力要低。相对于310个大气压的工作系统,230个大气压的工作系统安全性是更高的。

光明网:超临界二氧化碳发电技术为什么能成为一种变革性发电技术?

黄彦平:超临界的工质特点和构型特点,使得超临界二氧化碳发电技术在工程上有以下优势:一是高效率。中高温下效率高于传统水蒸气朗肯循环。

二是超紧凑。得益于该技术所利用的二氧化碳的独特物质特性,机组体积小、重量轻,使得其循环发电装置能够拥有更高的能量密度,这对建设来说也是降低成本的一个方面。这种优势也进一步减少了设备数量。

像我们研发的“超碳一号”系统主要设备是一个压气机,一个膨胀机,一个冷却器,一个回热器,还有一个换热器,简称“两机三器一系统”。

三是快响应。超碳发电系统简单,能快速启停和负荷跟踪,适宜间歇式热源。

光明网:“超碳一号”在研制的过程中遇到了哪些难题?

黄彦平:超临界二氧化碳有优势,也有短板。最大的一个短板是它的表面换热能力很差,只有水的三分之一左右。所以,我们碰到的第一个难点就是要研制高比表面积的换热器。这种设备除了要增加比表面积,还要让它的承压能力、耐腐蚀性都要好,这需要毫米级薄板的高强度焊接。我们试遍了传统方法,都无法实现。

非常幸运的是,上个世纪八九十年代,出现了一种真空扩散焊工艺。我们将这项技术用在了超临界二氧化碳换热器的研发上。为此,专门研制了系列化工业母机——大尺寸扩散焊机等设备,实现了超临界二氧化碳换热设备全国产、型谱化研制,而且可以拓展至百兆瓦级,彻底攻克了高效紧凑换热设备的工程级研制难题。

第一代(左)/第二代(右)兆瓦级超临界二氧化碳发电技术实验装置

还有一个难点就是控制。超临界二氧化碳有响应快的优势,引入一个热量,可以快速升压,但要做到既能响应快又能可控,这就很难。我们研制并测试验证了面向多应用场景、具备多功能、多型式的型谱化样机,这些都是首次研制。

2023年,我们联合济钢国际在首钢水钢现场建设了2套15兆瓦超临界二氧化碳余热发电机组。项目中,这项技术的优势展露无遗,场地需求及用水需求降低50%,发电效率提升42.7%,年发电量提升84%。

可以说,经过十余年的攻关,我国的超临界二氧化碳发电技术产学研体系基本建立,全国产化产业链条基本成型,具备了全面工程应用条件。

光明网:接下来,还有哪些计划?

黄彦平:我们现在已经掌握的超临界二氧化碳技术,基本上可以做到从两百千瓦到一百兆瓦这个功率等级。接下来,我们要对不同的应用场景、不同的功率等级规模,进行工程应用的探索,也就是示范。示范成功后,我们就会做标准化设计。这些对降低成本、提高运维能力和水平都是至关重要的。

作为一项颠覆性技术,不仅仅是一个科学原理上的颠覆,在产业上也要能够带来颠覆性的收益,那才称得上颠覆性技术。

记 者

宋雅娟 肖春芳

剪 辑

李怡霏(实习)