点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

今年初,《中国奇谭》动画片火了。这部动画的首集,也就是根据《西游记》改编而来的《小妖怪的夏天》,引起了很多人关注。

故事中,唐僧师徒路过一处名为“浪浪山”的地方,妖怪大王下令要趁唐僧经过的时候抓住唐僧吃肉,令手下的大小妖怪去准备制作武器,洗刷餐具的工作。不少人感慨,这一集中小猪妖们的生活简直就是当代打工人的生存现状。

不过,妖怪大王这个大boss却始终没有露脸。它仅仅在主角小猪妖和熊教头,乌鸦怪等其他妖怪的对话中被提到。妖怪大王曾想把唐僧拿来炖汤,还告诉手下妖怪“表现不错的可以喝碗唐僧肉汤”,之后改变主意要烤着吃唐僧。这使得片中负责造武器,劈柴火等累活的小妖怪苦不堪言。

从没露过脸的妖怪大王还是个高高在上,飞扬跋扈的大领导。它禁止小妖怪们去了解妖怪高层的机密,否则格杀勿论。身边还有一些修为不错的妖怪帮它擦它自己的超大盔甲。妖怪大王最后被孙悟空击杀,没有露脸便离场了。

以至于观众都不知道它是什么动物,唯一能帮观众判断大王究竟是什么动物的,估计也只有那超大的盔甲了,由此可以大致推断大王自己也是个大型的动物。

那大王到底是什么动物呢?笔者对此进行了一个“脑洞大开”的推断,且也顺带推断了那些帮助大王擦盔甲的妖怪们的身份。

文前声明

西天取经一路上经过了很多地方,个人有些不确定剧中妖怪们的“浪浪山“到底位于什么地方,而且考虑到这部动画片的地点设定也不算明确。

个人推断,”浪浪山“的最大可能位置是从中国秦岭往西南(包括西藏南部,四川和云南等地)到印度这一大片区中间的某个地方,而这里也是生物多样性很高的地区。笔者个人对于片中角色的物种分析,也基本上参考了这些地方的野生动物资源分布(含这些地方有分布的古生物化石)以及相应的物种大小,形态来对角色的物种进行推测。

想知道大王的盔甲究竟有多大,估计还得先看看给大王擦盔甲的“高级妖怪”们大致多大。

上图中正在擦盔甲的妖怪们是一群颇有修为的狼,周边还有老虎怪看守。

笔者想,“浪浪山”的地点可能是中国秦岭往西南(包括西藏南部,四川和云南等地)到印度这一大片区中间的某个地方,这一片区包括了青藏高原附近一带也有狼分布。

那么片中的狼是什么亚种的狼呢?应该是高原及其附近地区分布的喜马拉雅狼这个狼亚种(这一个狼亚种学名Canis lupus chanco和中国北部和西北的蒙古狼亚种的学名一样,但目前认为它们并非同一亚种)。

喜马拉雅狼在狼中个子不算大(35公斤左右),会不会就是这些擦盔甲的妖怪呢?当然也不排除这些擦盔甲的小狼,可能是印度狼亚种(Canis lupus pallipes),这一亚种分布于印度还有其他西南部的亚洲国家地区且平均体重不大,仅有17-25千克之间。

这两个亚种的狼在野外毛色一般呈现明显的棕灰色,而非灰白色。灰白色的狼倒是在北美洲的马更些狼(Canis lupus occidentalis)亚种里面较多见,这也是现存最大的狼亚种之一。

动物园内的印度狼,图源维基百科

不过,无论擦盔甲的小狼是什么狼,都是被大王所用的狼族良家子。

现实中,喜马拉雅狼则捕食藏羚甚至野牦牛,在一些国家公园印度狼甚至以印度黑羚为主要食物来源,北美的马更些狼(Canis lupus occidentalis)时常聚成较大的群体,体重也能达到50公斤,个子大也擅团战的它们敢和棕熊相斗,追猎美洲野牛和驼鹿。它们的持久奔跑能力,以及不错的咬合力,使得狼群可以猎杀那些大猎物。

妖怪王用这些有修为的狼,想必也是有原因。

拍摄于上海动物园内的印度黑羚,黑色为雄性,黄色为雌性

猎杀驯鹿的灰狼(标本),拍摄于国家动物博物馆,亚种应该是马更些狼(马更些狼是狼的一个亚种,分布于北美的一些地方)

再看画面的最左边,是背腹没有花纹的老虎(仔细看头上有王字形花纹),推断应该是孟加拉虎亚种(Panthera tigris tigris)。

目前在中国仅见于西藏南部,主要分布于印度,尼泊尔和孟加拉国等地。

孟加拉虎的体型大小一般在120-230公斤之间,雄兽较大。当然在孙德尔本斯红树林沼泽地区(这片沼泽一部分位于印度,另一部分位于孟加拉国)的孟加拉虎就没那么大了—体重大致在70-150公斤之间。

印度一家国家公园内的孟加拉虎,图源维基百科

虽说老虎在西游记的故事中没有作为战斗不输孙悟空的超神存在—有修为的虎力大仙也不行。

但现实中孟加拉虎可谓是“虎中豪杰”,孟加拉虎有不少猎杀印度野牛(Bos gaurus)这种大猎物的战绩。一只名字是玛奇丽的母孟加拉虎曾为保护孩子而勇斗大型沼泽鳄,可谓是厉害。

在唐僧取经要去的西天印度,孟加拉虎也是被人所崇拜—它们是印度的国兽,也是英国殖民时代印度人对英国殖民者反抗和不屈的精神图腾。

如今的印度是有野生老虎数目最多的国家,保护区内的孟加拉虎生活也是很多纪录片的创作素材。

圈养的老虎(个人推断可能是孟加拉虎)拍摄于上海野生动物园

印度卢比货币上面的孟加拉虎,图源维基百科

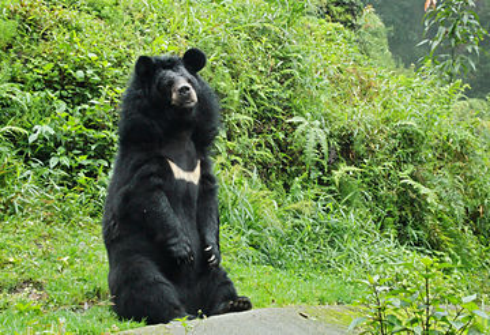

而那只熊我们就假定它是一只毛色较浅的亚洲黑熊西藏亚种(Ursus thibetanus laniger)或者棕熊喜马拉雅亚种(Ursus arctos isabellinus)吧,它俩的分布大致是在印度北部-中国喜马拉雅山脉-尼泊尔这一片区。

这俩熊前者体重和上文提到的沼泽孟加拉虎类似(80-160公斤之间),后者比起前者大。而且还都有独特的遗传特征—它们分别是亚洲黑熊和棕熊大家庭里面最早和其他熊亚种分出去的成员。

西藏亚洲黑熊亚种,图源维基百科

图中的熊一身白毛,笔者看着想起了过去喜马拉雅山上常说的雪人怪(yeti),这雪人怪其实并不是什么新的大型灵长类,而是喜马拉雅棕熊或者亚洲黑熊。

往北一点的青藏高原,也有报道雪人的事情—但根据采集雪人样本DNA检测的结果,这些雪人其实是棕熊的另一个亚种—西藏棕熊(Ursus arctos pruinosus),也不是什么新的动物。

白色棕熊不多见,但是黄褐色,普通的褐色甚至几乎都是黑色倒是不算少,北美洲的棕熊灰熊亚种(Ursus arctos horribilis)毛色还泛灰。

黑色的棕熊,应该是乌苏里棕熊亚种,拍摄于上海动物园

说了这么多,我们还是先根据这些动物大小来推断妖怪大王的个子吧。

这个铠甲的躯干部分就可以不逊于四个左边的老虎大小。左边老虎如果是100多公斤的沼泽孟加拉虎,那么这个大王很可能是500公斤往上的大家伙。而如果是较大的孟加拉虎超过200公斤,则这大王体重很可能超过了900公斤。

那么大王的身份是?

根据取经路线推断出浪浪山地点所在的分布区动物群里面超过500公斤的大型陆生动物,个人推断大王可能是一种 大型的植食性兽类—毕竟有好几种大型植食动物在《西游记》里面也有抓唐僧和孙悟空作对的。

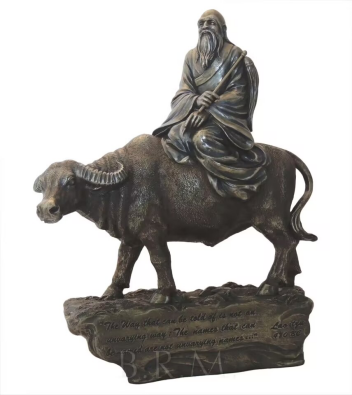

它们分别是--普贤菩萨的亚洲象印度象亚种(Elephas maximus indicus,现在西双版纳地区的亚洲象也是这个亚种),太上老君的家水牛(Bubalus bubalis),还有三个玄英洞里面的犀牛,它们具有双角,应该是苏门答腊犀牛(Dicerorhinus sumatrensis)。

亚洲象印度象亚种标本,这是来自越南的老战象标本,拍摄于北京自然博物馆

拍摄于云南云龙县的家水牛。它们的祖先是野水牛Bubalus arnee,野水牛平均体重比起家水牛大,但家水牛也有较大的个体不逊于野水牛

太上老君和它的青牛,从牛角来看,明显是一只家水牛(Bubalus bubalis)图源eBay.com.au

具体又是哪一种?笔者个人认为,或许是在《西游记》里面没啥存在感的印度野牛(Bos gaurus),毕竟浪浪山大王是一个西游记里面没有后台的妖怪,和被重视的亚洲象和亚洲家水牛自然不同。

印度野牛是体重可以超半吨乃至达到一吨半的大家伙,是最大的牛族(Bovini)动物乃至最大的牛科(Bovidae),在老虎的菜单上虽然也有,但却是危险而不敢乱惹的猎物。

在中国是国家一级保护动物,仅分布于云南南部和西藏东南,国外分布在印度,不丹,缅甸和泰国等地。

这巨牛在西游记里面没啥存在感,倒也有人崇拜它们,我们中国的拉祜族将印度野牛视为具有灵性且不可以杀的动物,印度的第54步兵师还把印度野牛当作吉祥物。

印度野牛,图源维基百科

这位大王身份也不排除是另一位住在南亚,且在西游记里面没存在感的大家伙—印度犀牛。

印度犀牛的体重可以达到1.6吨,甚至2吨乃至将近三吨,在犀牛中它的体型是不逊色于非洲白犀牛的存在,在陆生动物中,它们的体型仅次于三种大象。

灰色的皮肤配上短粗的角,还有口中用于御敌的锋利下门齿,让印度犀牛成为了犀牛中的重骑兵。孟加拉虎很少猎杀印度犀牛,豺群和花豹更不敢了。 以上两个有威望的大王“人选”估计可以威慑自己的猛兽下属。

印度犀牛的下门牙,图源维基百科

说到这里,可能有的人会问了,这个大王想吃唐僧肉,为什么它不是食肉动物呢?

其实,《西游记》的原文里面,犀牛怪和太上老君的青牛,这俩植食动物也是想吃唐僧肉。

不过言归正传,要说在印度和中国西南一带有体重超过500乃至900公斤的陆地食肉兽类,倒也不是没有,只不过是现在的印度和中国西南找不到了,得去史前时代看看。

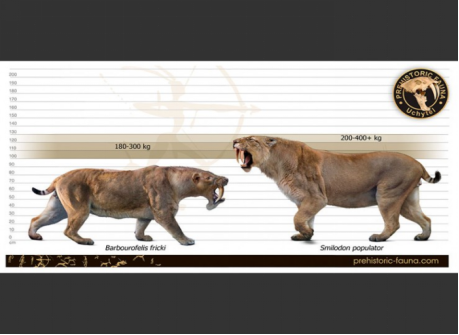

对此,猫科动物怕是当不了这个大王了—它们的体重上限也就四五百公斤。

印度熊属和郊熊属表示自己可以当这个“大王”。

它们和大熊猫是亲戚,和今天的大熊猫一样是属于熊科(Ursidae)的大熊猫亚科(Ailuropodinae),但并非和今天的熊猫一样爱吃竹子,而是无肉不欢且能猎杀较大的猎物(虽然本质上仍是杂食性),印度熊属生存年代是距今约1000多万年前到约500万年前的地球上,郊熊属生存年代和它差不多,不过长寿一些(到200多万年前才绝迹)。

郊熊属的非洲郊熊复原图,图源:https://prehistoric-fauna.com/

当时今天的棕熊和虎尚未存在,豺和灰狼也没有开始追逐猎物,活跃在欧亚非和北美洲掠食者舞台上的动物可谓和今天很像但不一样,有很多体型不逊于今天虎豹成员的剑齿虎亚科,还有似猫非猫,隶属于猫形亚目的猎猫科的巴伯剑齿虎(Barbourofelis),北美洲超100公斤的犬科—饕餮犬亚科的海德尼上犬(Epicyon haydeni)。

图为费氏巴伯剑齿虎(左)和毁灭刃齿虎(右)的大小对比,前者根本不是猫科动物,更不是剑齿虎,它生活在北美洲。后者在南美洲,是纯粹的猫科剑齿虎亚科(生存到更新世末才灭绝)。图源:https://prehistoric-fauna.com/

为了和剑齿虎亚科抗衡,这俩熊家族的成员个头自然不会太小,尤其是在中国北方发现的师氏印度熊(Indarctos zdanskyi),头骨长度有47厘米,体重估测可以达到600千克,已经可以和今天的一些大个体棕熊和北极熊相媲美了,还有北美洲的俄勒冈印度熊(Indarctos oregonensis),体重更是有将近一吨左右。

郊熊属的非洲郊熊体重也超过了700公斤。而印度熊和郊熊的其他类群,或许没有那么大个,倒也出了体型不逊于狮虎豹的“族人”。

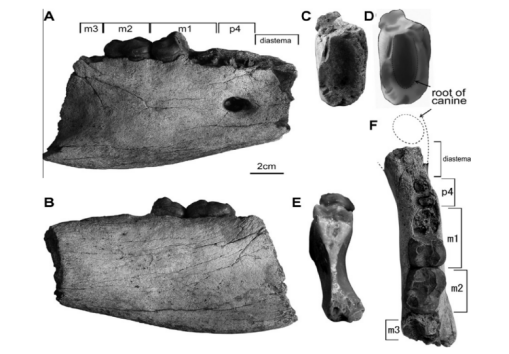

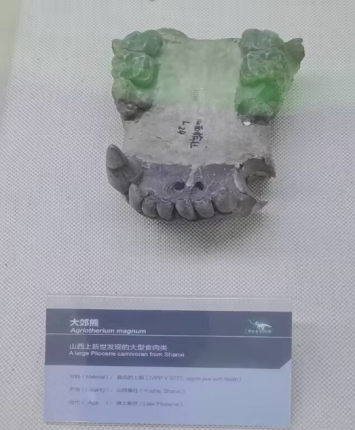

南亚的阿提卡印度熊(Indarctos atticus),缅甸郊熊(Agriotherium myanmarensis,发现于缅甸西部),中国北方的大郊熊(Agriotherium magnum),都各逞雄才在一方,构建了一个横跨四大洲的“熊猫帝国”—虽然它们和熊猫亲缘关系也蛮远的。

缅甸郊熊化石,图源:New species of Agriotherium (Mammalia, Carnivora) from the late Miocene to early Pliocene of central Myanmar

大郊熊颌骨化石,拍摄于中国古动物馆

印度熊复原图,图源:https://prehistoric-fauna.com/

东拉西扯说了一大堆,或许有人会问,我写这么多内容究竟是为什么?说了这么多,倒也没说清大王具体是个啥呀?

其实,我想大王的原型是什么并不重要,重点是需要根据相关的形态特征,分布区域去学会鉴定物种,并且了解这些自然中动物的生态位和习性,学会根据所学的内容,推断这一切。

而艺术,终究是源于现实生活,古今的生物,总能给予他人创作灵感,日本动漫《数码宝贝》就让人看到了很多古生物的影子。艺术作品里面那些在科学上看着“奇怪”的特征,也足以给予我们想象空间。

注:屏幕前的读者如果对于妖怪大王的身份有其他看法,欢迎评论~

参考文献:

1.维基百科

2.http://www.prehistoric-wildlife.com/

3.《普林斯顿古兽大图鉴》

4.《大猫和它们的化石近亲》

5.《哺乳动物学》胡杰主编

6.文榕生. 中国珍稀野生动物分布变迁[M]. 山东科学技术出版社, 2009.

7.Bai, B., Meng, J., Zhang, C., Gong, Y.-X., and Wang, Y.-Q. (2020). The origin of Rhinocerotoidea and phylogeny of Ceratomorpha (Mammalia, Perissodac- tyla). Commun. Biol. 3, 509.

https://prehistoric-fauna.com/Agriotherium

8.New species of Agriotherium (Mammalia, Carnivora) from the late Miocene to early Pliocene of central Myanmar

Author links open overlay panelShintaro Ogino

Antoine, P.-O. (2012). "Pleistocene and Holocene rhinocerotids (Mammalia, Perissodactyla) from the Indochinese Peninsula". Comptes Rendus Palevol. 11 (2–3): 159–168. doi:10.1016/j.crpv.2011.03.002.

9.Ancient and modern genomes unravel the evolutionary history of the rhinoceros family,Cell,2021 https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.07.032

10.Jhala, Yadvendradev V. "Predation on Blackbuck by Wolves in Velavadar National Park, Gujarat, India". Wolves: Wolf History, Conservation, Ecology and Behavior. Retrieved 1 January 2020.

11. Late Miocene large mammals from Yulafli, Thrace region, Turkey, and their biogeographic implications, D. Geraads, T. Kaya, and S. Mayda - 2005.

12.Duckworth, J.W.; Sankar, K.; Williams, A.C.; Samba Kumar, N. &Timmins, R.J. (2016). "Bos gaurus". IUCN Red List of Threatened Species. 2016: e.T2891A46363646. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T2891A46363646.en. Retrieved 15 January 2022.

13.Samuel T. Turvey, Haowen Tong, Anthony J. Stuart and Adrian M. Lister (2013). "Holocene survival of Late Pleistocene megafauna in China: a critical review of the evidence". Quaternary Science Reviews. 76: 156–166. doi:10.1016/j.quascirev.2013.06.030.

14.Kitchener, A. C.; Breitenmoser-Würsten, C.; Eizirik, E.; Gentry, A.; Werdelin, L.; Wilting, A.; Yamaguchi, N.; Abramov, A. V.; Christiansen, P.; Driscoll, C.; Duckworth, J. W.; Johnson, W.; Luo, S.-J.; Meijaard, E.; O'Donoghue, P.; Sanderson, J.; Seymour, K.; Bruford, M.; Groves, C.; Hoffmann, M.; Nowell, K.; Timmons, Z. &Tobe, S. (2017). "A revised taxonomy of the Felidae: The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN Cat Specialist Group"

15.Bears Of The World. "Himalayan Black Bear". Bears Of The World. Archived from the original on 20 March 2015. Retrieved 20 March 2015.

16.Aryal, Achyut; Raubenheimer, David; Sathyakumar, Sambandam; Poudel, Buddi Sagar; Ji, Weihong; Kunwar, Kamal Jung; Kok, Jose; Kohshima, Shiro; Brunton, Dianne (2012). "Conservation Strategy for Brown Bear and Its Habitat in Nepal"

17.Tehsin, A. (2014). "Missing snowman". The Hindu. Retrieved 2017-11-28.

作者:吕泽龙 上海科技大学

审核专家:许舟 中国科普作家协会优秀科普作品银奖获得者

策划:党敏 蔡琳