点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

说到气候变化,很多人觉得只是今年冬天冷一点,去年夏天热一点,似乎对生活没有太多直接影响,因此对气候变化并不敏感。但“春江水暖鸭先知”,气候变化已经开始影响与我们粮食安全密切相关的动植物了。

最新发布IPCC显示,自1850~1900年以来,全球地表平均温度已上升约1℃,并指出从未来20年的平均温度变化来看,全球气候将更迅速地变暖。来自《Nature Sustainability》的一项研究表明,随着气候变化带来的全球变暖,在目前的种植水平下,气温每升高1℃,小麦、水稻、玉米和大豆的产量将分别减产2.9%、5.6%、7.1%和10.6%。

无独有偶,一项来自《Nature Food》上的研究也表明,随着气候变化带来的全球变暖,到2050年,加工番茄酱用的西红柿全球供应量预计将比1990~2009年的基线减少6%,其中意大利的作物受到的影响最大。

IPCC第六次评估报告(图片来源:IPCC)

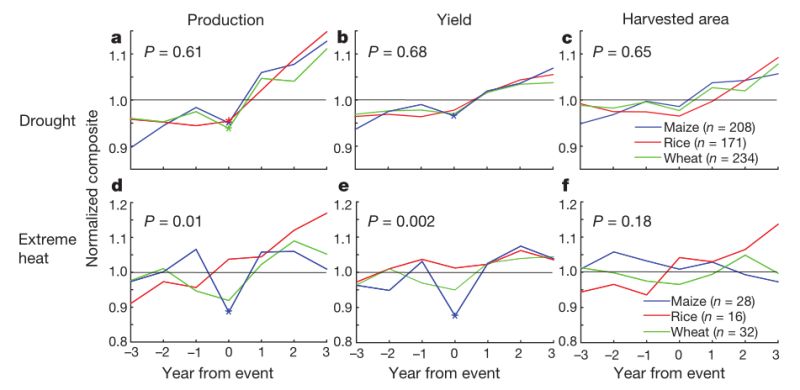

同时IPCC报告还显示,在气候变化背景下,极端事件的风险也在不断上升,而极端事件的发生也严重威胁着人类的粮食安全。一项来自《Nature》上的研究已经指出,在1964~2007年期间由于干旱和热害等极端气候已经使得全球的谷物产量显著减少9%~10%。

引起全球气候变化的主要原因是温室气体中的二氧化碳,可是除了导致全球变暖外,大气中较高水平的二氧化碳又可以作为肥料和增加植物生长。在这场博弈中,未来气候变化对作物的影响,到底是会因为空气中增加的二氧化碳给植物带来的肥料效应从而增产,还是由于气候变化带来极端气候而导致作物减产?

如果最终结果是减产,需要做出怎样的努力才能在未来保障人类的粮食安全?如果最终结果是增产,可以通过哪些方式进一步扩大增产量?要回答上述问题,就需要通过精确对作物生长“把诊问脉”,并进一步提出适应未来气候变化的种植策略。

1964~2007年期间干旱和热害对玉米、水稻和小麦产量及收获面积的影响(图片来源:Nature)

如何精确地“把脉”未来农业,是全世界的科学家都在积极探寻的答案。在这一场探索之旅,中我们需要两个“妙药”,一是我们需要知道地球未来的气候到底如何变化,二是我们需要知道作物在不同气候环境下如何生长。

为了解地球未来气候变化到底如何变化,不少国家都在打造的一件“利器”——地球系统模式。简单来说就是要在了解大气圈、水圈、冰冻圈、岩石圈和生物圈等各圈层之间复杂的相互作用后,深入研究气候变化的机制和原因,并预测未来的变化趋势。

而另一个“利器”就是作物生长模拟模型。早期科学家们要想去预测作物在不同环境下如何生长,往往是根据历史统计数据经验性地去预测,但随着对作物生理生态机理的认识不断加深和计算机技术的迅速发展,基于过程的作物模型越来越多地被用于预测未来的作物生产。我们可以通过作物模拟模型在计算机中定量模拟作物在不同环境中会如何生长、产量多少、品质如何。

作物模型又是何方神圣?简单来说,它是用数学方程描述作物、气候和土壤之间的作用过程,可以根据气象条件、土壤条件以及管理方案,动态定量地描述作物生长、发育、籽粒形成及产量。模型通过简化和精确化,创造易于处理的空间,我们可以在这些空间上进行逻辑推理、提出假说和设计解决方案。但采用作物模型对未来的作物生产力进行“把诊问脉”的过程也并不是一帆风顺的。

国际上主要的作物模型开发单位(图片来源:AgMIP协作组)

全球一共有上百个不同类型作物的作物生长模型,由于模型结构上的差异,且模型在构建过程中或多或少需要对实际情况进行一定简化,这就导致不同的模型之间的不确定很大。为了解决这一问题,国际上1000多名科学家们建立了农业模型相互比较和改进项目(AgMIP)。

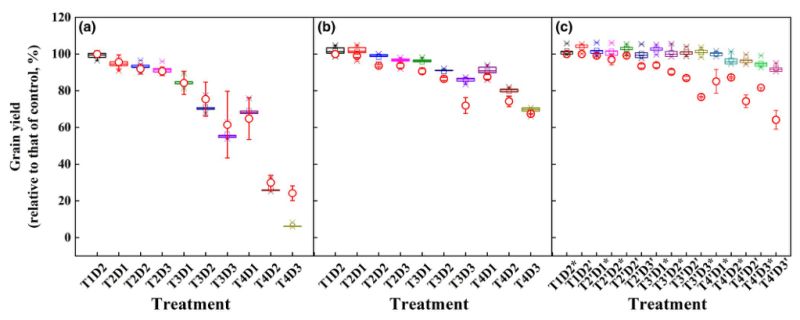

起初,科学家们试图通过采用多个模型的平均值来缩小这一不确定性,但近些年越来越多的研究结果发现,由于大部分模型算法都是基于当下二氧化碳浓度环境,而且是在获取非极端环境下的作物生长数据所构建的,因此在没有改进作物模型在不同二氧化碳浓度和极端环境下等情景的模拟算法的前提下,多模型集合方法并不一定能够提升模拟模型的预测效果。

打个比方,就好像普通的铁材料在正常室温环境下可以满足大部分的需求,但是如果要在极端高温或者极端低温的环境下,其结构特性就会不稳定,这时候就需要加入其他合金以提高它在极端环境下的稳定性。作物模型也是如此,要想提高其在不同环境下模拟结果的准确性,就需要构建不同环境下的模拟算法。

在未改进模型算法的前提下采用多模型集合的方法并不能有效提高高温胁迫下水稻产量预测的精度(图片来源:Global Change Biology)

国内有一支来自南京农业大学国家信息农业工程技术中心的“把脉”未来农业的前沿力量,为解决这一问题,从二十世纪九十年代到现在,进行了近30年的潜心研究,相关研究成果发表在了《Nature Climate Change》《Global Change Biology》等国际知名期刊。

在这个过程中,该团队在国际上首次发现多模拟集合方法并不一定能够提升模拟模型的预测效果,且通过在人工气候室模拟未来在作物生长的关键生育期如孕穗期、开花期和灌浆期发生极端高温、低温、干旱以及多因子复合的情景去进一步构建了适应于不同极端气候环境下的模拟算法,最后采用改进后的模型准确的预估了未来升温情景下对全球主要农作物产量的影响。

目前该团队也正在进一步探索不同的品种更替和措施优化对未来气候变化对作物生产影响的缓解效果。正是许多个这样团队的共同努力,使得精准农业技术在管控农业生产风险中可以做到早预测、早发现、早预警,从而减缓农业生产波动,提升农产品供给能力,而这也将进一步保障我国在未来的粮食安全。

改进模型在不同环境特别是在极端环境下的模拟算法,不仅能改善作物生长模型在现有气候条件下对作物生长预测的准确性,更能为未来气候条件下温度对作物生产力效应的评估提供一个更为可靠的工具。

在构建不同环境下的模拟算法后,我们就可以在模型中通过选择采用不同的品种、不同的播种时间、不同的播种量以及不同的施肥灌溉模式等种植模型,结合地球系统模式预测的不同增温条件和不同二氧化碳浓度的未来气候模式进行定量评估,了解在未来气候情景下作物生育期内的高温、低温、寡照、干旱等极端气候事件对作物生产力的影响有多大,以及增加的二氧化碳浓度带来的肥料效应有多大,并且可以进一步探究是否在不同区域、不同国家,这一差异都一致。

另外通过比较不同种植模式在未来气候情景下生产力的差异,我们可以针对不同区域的差异,制定出更适合未来气候情景下的栽培模式来指导生产,甚至还可以为育种学家提供更适合未来气候变化情景下的品种选育方向,真正做到在全球气候变化背景下为作物生长“把诊问脉”,以确保未来我国乃至全球的粮食安全。

未来气候变化对于我们来说是充满未知的,就如《三体》的黑暗森林法则所说:“宇宙就是一座黑暗森林,每个文明都是带枪的猎人,像幽灵般潜行于林间,轻轻拨开挡路的树枝。”而作物模型或许就是我们在探寻未来路上拨开“挡路树枝”的有力工具。

撰稿人:康敏(南京农业大学智慧农业系博士研究生)

审核人:刘兵(南京农业大学智慧农业系教授,博士生导师)