10月9日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王敏、李志恒与周忠和关于早期鸟类腕掌骨和腰带骨骼愈合的研究,发表在《美国科学院院刊》上,研究提出作用于骨骼愈合的发育过程在鸟类演化早期是多效性的,在鸟类演化后期,发育过程或受到飞行的选择限制而失去多效性,可能反映了发育可塑性。

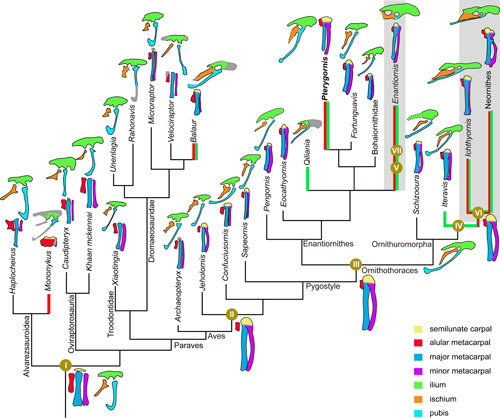

相比于其它脊椎动物,鸟类骨骼系统最大的特点是骨骼愈合程度高,以适应飞行需要。最明显的是,手部的远端腕骨和三个掌骨愈合而成腕掌骨,腰带的髂骨、耻骨和坐骨围绕着髋臼愈合在一起。这些骨骼在爬行类,特别是鸟类的恐龙近亲中很少发生愈合,但亦有例外,如阿瓦拉慈龙类的Mononykus具有愈合的腕掌骨,驰龙类的Balaur具有愈合的腕掌骨和腰带。由于缺少过渡环节的化石,以及对现生鸟类骨骼愈合过程研究较少,骨骼愈合在鸟类演化历史中是如何发生的尚不清楚。

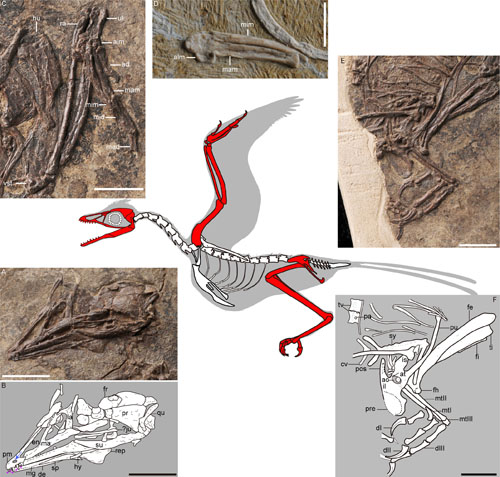

研究人员发现了一件距今约1.2亿年的早白垩世反鸟类化石,保存了完全愈合的腕掌骨和腰带,这是目前已知最早的同时具有愈合的腕掌骨和腰带的鸟类。科研人员以此为契机讨论了上述骨骼在副鸟类中的愈合程度,以及主要的转变阶段(副鸟类Paraves,是指包括所有鸟类,不包括窃蛋龙类的最广义类群,其中包括鸟类、擅攀鸟龙类、伤齿龙类和驰龙类)。通过对祖先节点特征的恢复,研究人员认为,腕掌骨和腰带的愈合是在少数非鸟类兽脚类恐龙、反鸟类和今鸟型类中独立发生的。在早白垩世鸟类中,小翼掌骨和大掌骨很少发生愈合,严格意义上的腕掌骨并不发育。腰带的三块骨骼愈合也很少在这一时期的鸟类出现。晚白垩世鸟类具有完全愈合的腕掌骨和腰带,显示了特殊的演化过程,却未受到关注。

在达尔文模式演化中,一种表型特征的出现很少是递进式,因为作用于该表型特征的发育过程在最初是多效性的,使该表型特征具有多种状态。腕掌骨和腰带愈合在副鸟类中的“不稳定”出现,说明作用于骨骼愈合的发育过程在鸟类演化之初是多效性的——愈合、不愈合、不完全愈合在个别非鸟类兽脚类恐龙和早期鸟类中均有出现。这些骨骼愈合在晚白垩世鸟类中毫无例外的出现,表明它的发育过程在鸟类演化后期受到“限制”,失去了多效性,骨骼愈合被“固定”在鸟类演化中。是什么样的机制造成发育过程多效性的失去,从而有利于腕掌骨和腰带愈合的出现?研究人员提出两种可能的解释。一种是基因或调控作用发生变异,导致愈合的腕掌骨和腰带在鸟类演化伊始的出现。另一种则可能与飞行的作用有关。愈合的腕掌骨能够为飞羽的提供稳定的附着点,而愈合的腰带能够更好发挥承重以及负担后肢肌肉的作用。上述骨骼在少数早白垩世鸟类的出现是飞行结构优化的体现,反映了不同环境(运动方式由陆地奔走变成飞行)作用下的发育可塑性(不愈合变为愈合)。两种假说需要发现更多的化石,并结合发育生物学的研究进行论证。

该研究得到了国家自然科学基金委员会基础科学中心项目“克拉通破坏与陆地生物演化”的资助。

论文链接

图1.具有愈合腕掌骨和腰带的早白垩世反鸟类化石——大平房翼鸟 (王敏供图)