点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

宇宙浩瀚,晴朗的夜空,当我们仰望星空,可以看到无数颗“星星”,其实他们中有很多并不是恒星,而是像银河系一样的拥有亿万恒星的星系,只是太远了,看起来像恒星。星系和星系之间,是真空吗?星系里面只有发光物质吗?

上世纪三十年代。瑞士天文学家Fritz Zwicky,在研究星系团时,发现一些星系围绕星系团中心的速度,快的令人十分惊讶。在当时,即使在观测误差所允许的范围内,最大限度地来估计星系团中的每个星系的质量,星系团的总质量也不够解释这些高速运动的星系。Fritz Zwicky发现,要解决这一问题,星团中必须引入一种新的不为人知的物质。他将这种新物质称为暗物质。

随后,在上世纪七十年代,美国天文学家Vera Rubin进一步发现,单个旋涡星系中恒星围绕星系中心的旋转速率,也没有像牛顿引力所预言的那样,在远离星系中心的地方,逐渐下降。反而,远离星系中心的恒星与邻近中心的恒星,几乎以同样的速率绕星系旋转。这一反常现象也无法用星系中能够观测到的可见物质来解释。Rubin的发现说明单个星系中也存在着大量的暗物质。

在Rubin之后的半个多世纪的时间里,越来越多的其它方面的天文观测也开始支持暗物质的存在。例如,通过微波背景辐射观测,人们发现宇宙早期温度存在微小涨落。这些微小涨落,只有在暗物质引力的作用下,才能逐渐增长放大,进而最终形成我们今天所看到的星系在宇宙大尺度上的结构。由于暗物质在宇宙中的含量比重子物质高几倍,是宇宙大尺度结构形成和演化的主导因素,所以如果没有暗物质,我们的银河系可能还没有形成,也就还没有出现我们的太阳系和地球。

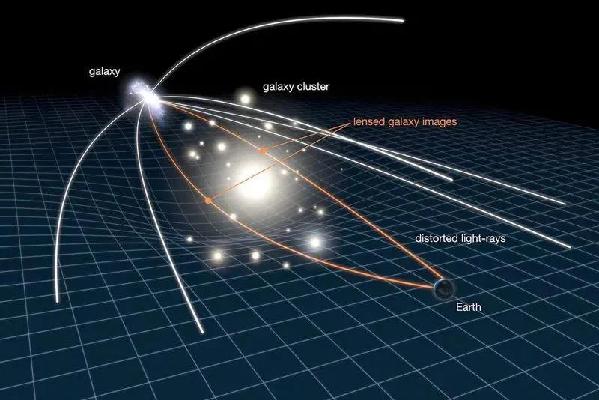

除此之外,人们发现光线通过星系时,会发生弯曲,从而产生引力透镜效应。然而在这一效应中,人们发现能够观测到的可见物质,不足以解释光线弯曲的程度。所以只有当星系中存在大量的暗物质,才能够较好的解释观测的结果。(图1)

尽管在天文学上,持续不断的观测为暗物质的存在提供间接证据,然而关于暗物质的本质,我们的了解还是非常有限。这些奇异物质既不发光,也不发热,除了引力,几乎不与普通物质相互作用。关于暗物质的直接搜寻,更是异常艰难。时至今日,人们还没有发现暗物质的直接证据。位于美国南达科他州的Large Underground Xenon(LUX),中国四川的 PandaX,以及意大利的XENON地下探测项目,均未发现暗物质信号。于此同时,被人们寄予厚望的欧洲大型强子对撞机LHC也未发现关于暗物质粒子的任何踪迹。尽管目前这些实验,还无法完全排除暗物质,但它们对暗物质的一些性质给与了非常强的限制。这些限制使得从理论上解释暗物质,变得更加困难(图2)。

图1. 引力透镜现象,光线被前景星系中暗物质产生的引力场弯曲(图源:NASA, ESA, L. Calcada)

图2. PandaX 氙暗物质探测实验(图源:PANDAX)

在粒子物理实验迟迟找不到证据,以及理论解释暗物质的道路也越来越窄的情况下,一部分人们开始动摇对暗物质存在的信念。暗物质是否是上述现象的唯一解释?是否能够通过修正经典引力理论来替代暗物质?

近年来,美国凯斯西储大学研究人员Stacy S. McGaugh领衔的一项研成果[1],使人们不得不重新审视先前有关暗物质的一些认识。

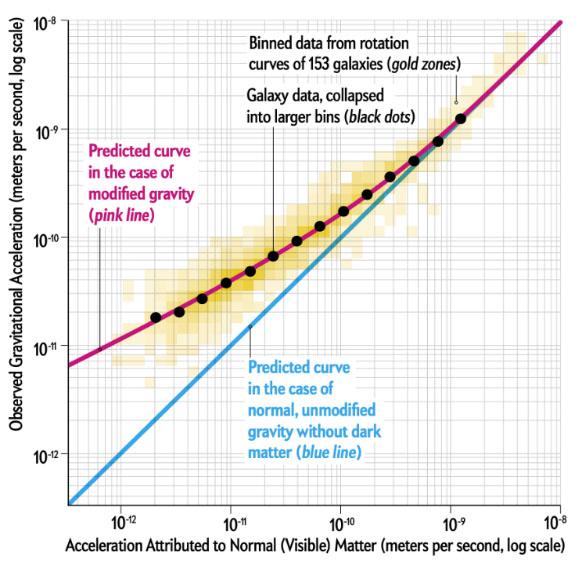

图3. 星系可见物质质量与星系径向加速度关系(图源:Scientific American)

图3中红线是星系可见物质质量,表示为标准引力下的加速度与实际观测加速度的经验关系。图中黄色方框代表2693次测量。这些测量与红线经验关系非常符合,并且弥散度非常小。图中蓝线代表标准引力预测值。明显地,按照标准引力,星系中可见物质质量不足以解释实际观测到的加速度。

Stacy S. McGaugh等研究人员利用SPARC数据,通过对153个形态各异、大小、以及气体丰度不同的盘状星系进行分析,发现观测到的盘状星系,在不同位置的径向加速度,几乎只由重子物质决定。

Stacy S. McGaugh等研究人员在不同星系,不同位置一共进行了2693次径向加速度的测量。而令人惊讶的是,这2693次测量,几乎满足同一个可见物质-加速度关系 (图1中红色曲线)。与此同时,Stacy S. McGaugh团队采用了一系列方法,避免了观测中可能存在的误差,使该结果具有相当的可信度。因而,Stacy S. McGaugh等人的结果意味着星系中可能根本不存在所谓的暗物质。

Stacy S. McGaugh的发现为修正引力理论重新注入了活力。这是因为Stacy S. McGaugh的发现,在暗物质宇宙模型中很难被解释。如果宇宙中存在大量暗物质,那么根据现代星系形成理论,星系将在暗物质晕,也就是暗物质比较聚集的地方形成。而这些暗物质晕,在宇宙中并不是孤立的,而是处在不断合并与演化的过程中。因此,星系在形成的过程中,不可避免的会受到其它星系的影响。所以,即使对于两个大小类似的星系,它们所含的可见物质与暗物质的比例,以及它们之间的分布也会有所不同。所以盘状星系的径向加速度应当由可见物质与暗物质共同决定,而不会仅仅只依赖其中一种。

事实上,在Stacy S. McGaugh研究成果发表后不久,英国杜伦计算宇宙学中心研究人员Aaron D. Ludlow 在数值模拟中发现在基于暗物质的宇宙模型里,只有一部分旋涡星系的径向加速度可以与Stacy S. McGaugh的观测数据符合,而另一部分模拟的星系确实与观测数据不符。

尽管Stacy S. McGaugh的结论为修正引力提供了一定的支持。但是这一结论仅仅局限于星系尺度。如果修正引力能够解释星系旋转曲线,那么引力必然会随着距离的增大,变得越来越强。因而,星系与星系之间的引力会与标准引力明显不同。

然而,由于星系与星系之间相互作用的时间尺度跨度巨大,我们无法像观测太阳系内的行星运动那样,对其直接进行测量。所以,我们只能够通过其它方式,对其进行研究。

其中,一种有效的方法便是利用星系的本动速度。我们知道宇宙一直处于不断膨胀的状态。哈勃定律告诉我们,星系离我们越远,它们在宇宙中的退行速度就越快。事实上,星系除了具有随宇宙膨胀的退行速度外,还具有本动速度。由于星系在局部宇宙空间中的分布是不均匀的,有些地方稀疏,而有些地方则比较密集。在星系密集的地方,局部引力会比较大。因而会吸引周边的星系向密集区域运动。星系的这种运动,便被称为本动运动。

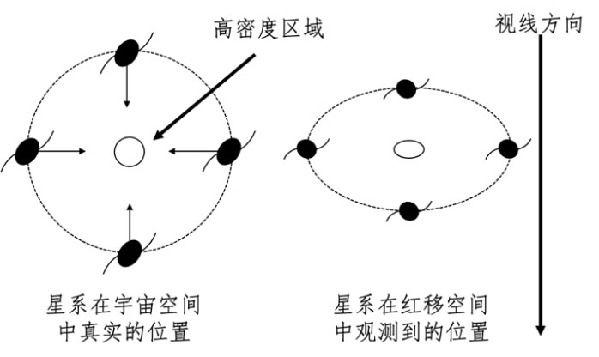

实际观测到的星系红移,便是由本动速度产生的红移与星系随宇宙背景膨胀产生的红移两部分组成的。因此,星系在红移空间的分布与星系在宇宙中的真实位置的分布是有所不同的。它们之间的差异被称为红移畸变(见图4)。

图4. 红移畸变示意图(图源:作者自制图)

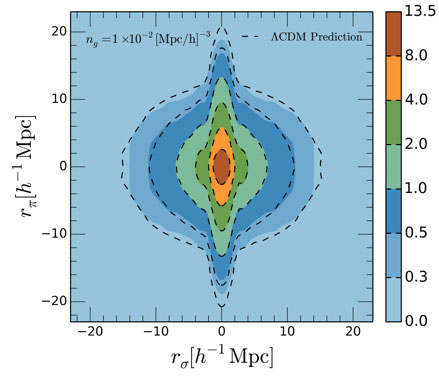

在实验上,测量这种红移畸变效应的一种有效方法便是测量星系分布的两点关联函数。所谓两点关联函数,便是指星系在一定距离上成对出现的概率。关联函数越大,说明这一对星系之间由于存在某种相互作用,总在一块儿出现,它们之间的相关性比较大。另外,如果星系具有较高的本动速度,这些星系会扭曲小尺度关联函数,使关联函数在沿视线的方向被拉伸。宇宙学家给这一现象起了一个非常生动的名字,将其称为上帝之指(Fingers-of-God, 图5)(例如 [2])。

鉴于上帝之指与引力之间的联系,宇宙学家相信利用该现象可以检测引力 [3]。然而,直接利用星系的红移畸变效应来检验引力模型,却面临着一系列的挑战。其中最大的挑战便是实际观测中存在的误差。这是因为实际观测总会受到各式各样因素的影响,从而产生出测量上的偏差。为此,研究人员提出一种正向建模的方法(Forward-Modelling)。这种方法可以有效的抵消观测当中的不确定因素所带来的影响。

基与这种方法,研究人员利用斯隆巡天主星系样本,对其中10万个星系进行了关联统计(图5中的彩色等高轮廓)。与此同时,研究人员通过现代大型数值模拟,从理论预言了星系的相关性。最终理论预言(图5中的虚线)可以与观测进行有效比较。结果表明,暗物质宇宙学模型的预言与观测实验数据高度相符[4](图5)。这说明,在星系与星系的尺度,观测仍然支持暗物质宇宙学模型。

图5. SDSS两点关联函数。图中彩色等高轮廓代表实验数据,虚线是暗物质宇宙模型预言,可以看到理论与实验观测符合的非常好(图源:He. et.al Nature Astronomy 2, 967 (2018))

至此,有关暗物质宇宙模型在星系小尺度上存在的问题,变得更加尖锐。相关问题的解决仍然需要进一步的观测以及理论上的研究。而有关真相的最终揭晓,也可能会颠覆我们现有的认知。不过,正如Stacy S. McGaugh所说“宇宙有时会让我们感到惊奇,我们应该对未来观测可能出现的一些意想不到结果,保持开放的心态”[5]。

参考文献

[1] Stacy S. McGaugh and Federico Lelli, “Radial Acceleration Relation in Rotationally Supported Galaxies”, Phys. Rev. Lett. 117, 201101 (2016).

[2] Peacock, J. A. et al. A measurement of the cosmological mass density from clustering in the 2dF Galaxy Redshift Survey. Nature, 410, 169 (2001).

[3] Guzzo, L. et al. A test of the nature of cosmic acceleration using galaxy redshift distortions. Nature, 451, 541 (2008).

[4] Jian-hua He, et al. “No evidence for modifications of gravity from galaxy motions on cosmological scales”. Nature Astronomy, 2, 967 (2018).

[5] Sabine Hossenfelder and Stacy S. McGaugh, “Is dark matter real?”, Scientifc American, 319, 36, 2018.

作者简介何建华,南京大学天文与空间科学学院副教授。复旦大学博士,意大利米兰INAF,以及英国杜伦大学博士后。主要从事引力理论,以及宇宙学研究。