点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

三位得主分享了今年的诺贝尔物理学奖,以表彰他们对宇宙中最奇异的现象之一——黑洞的发现。罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)证明了黑洞是广义相对论的直接结果。莱因哈德·根泽尔(Reinhard Genzel)和安德里亚·盖兹(Andrea Ghez)发现,银河系中心的恒星轨道被一个看不见的质量极大的物体控制。超大质量黑洞是目前已知的唯一解释。

罗杰·彭罗斯发明了精妙的数学方法来探索阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论。他证明了广义相对论将导致黑洞的形成。黑洞是时空中的怪兽,可以捕捉进入它们的一切。任何东西,即使是光,也无法逃脱。

莱因哈德·根泽尔和安德里亚·盖兹各自领导着一个天文学家小组,他们自20世纪90年代初以来一直专注于银河系中心一个名为人马座A*的区域。随着精度的提高,他们绘制了距离银河系中心最近最亮的群星的轨道。这两个小组都发现了一个质量极大的不可见的天体,它吸引着一群运动方向不同的恒星,使得它们以极快的速度绕转。这个看不见的物体大约有400万个太阳质量,挤在一个不比我们太阳系大的区域内。是什么让银河系中心的恒星以如此惊人的速度旋转?根据目前的引力理论,只有一个候选者——超大质量黑洞。

超越爱因斯坦的突破

即使是广义相对论之父——爱因斯坦也不认为黑洞真的存在。然而,在爱因斯坦去世十年后,英国理论家罗杰·彭罗斯证明了黑洞可以形成,并描述了黑洞的性质。在黑洞的核心,隐藏着一个奇点(singularity),这是理论的边界,在此所有已知的自然法则都将失效。

为了证明黑洞的形成是一个稳定的过程,彭罗斯需要拓展用于研究相对论的方法——用新的数学概念来解决该理论中的问题。彭罗斯的开创性文章发表于1965年1月,至今仍被认为是自爱因斯坦以来对广义相对论的最重要贡献。

引力统治宇宙

黑洞可能是广义相对论最神奇的结果。当爱因斯坦在1915年11月提出他的理论时,它颠覆了之前所有的空间和时间概念。该理论为理解引力提供了一个全新的基础,而引力在最大尺度上塑造了宇宙。从那时起,这一理论为所有的宇宙研究提供了基础,并在我们常见的导航工具GPS中得到了实际应用。

爱因斯坦的理论描述了宇宙中的一切事物和每个人是如何被引力掌控的。重力把我们留在地球上,引力控制着行星围绕太阳的轨道以及太阳围绕银河系中心的轨道。它使得恒星从星际云中诞生,并最终在引力坍缩中消亡。引力塑造空间的形状,影响时间的流逝。大质量物体会使空间弯曲,使时间变慢;极大质量的聚集甚至会切断并封闭一块空间——形成黑洞。

对我们现在所说的“黑洞”的第一次理论描述出现在广义相对论发表数周以后。尽管广义相对论的场方程有极其复杂的数学形式,但德国天体物理学家卡尔·施瓦西(Karl Schwarzschild)仍为爱因斯坦提供了一个描述质量如何使时空弯曲的解。

后来的研究表明,一旦黑洞形成,它就被事件视界所包围,事件视界像面罩一样遮盖了位于黑洞中心的质量。黑洞永远隐藏在它的视界之内。质量越大,黑洞及其视界就越大。对于与太阳相当的质量,事件视界的半径约为3公里,而对于像地球这样的质量,其半径只有约9毫米。

超乎完美的解

“黑洞”的概念在许多文化层面中拥有了新的含义,但对于物理学家而言,黑洞是巨型恒星演化的自然终点。20世纪30年代末,物理学家罗伯特·奥本海默(Robert Oppenheimer)首次完成了一颗大质量恒星的剧烈坍缩进行的计算,他后来领导了制造第一枚原子弹的曼哈顿计划。当比太阳重许多倍的巨星耗尽燃料时,会导致超新星爆发,随后坍塌成极其致密的遗骸,它们如此之重以至于其引力将吞噬一切周围事物,甚至是光。

早在18世纪末,英国哲学家和数学家约翰·米歇尔(John Michell)和法国著名科学家皮埃尔·西蒙·德·拉普拉斯(Pierre Simon de Laplace)的著作中就提及“暗星”的概念。两人都认为,天体可能会变得十分致密,以至于它们将是不可见的——即使是光速也不足以摆脱它们的引力。

一个多世纪后,阿尔伯特·爱因斯坦发表了他的广义相对论,该理论中以困难著称的方程的某些解就描述了这样的暗星。直到20世纪60年代,这些解还被认为是纯粹的理论推测,描述的是恒星及其黑洞的完美球形和对称的理想情况。但宇宙中没有什么是完美的,罗杰·彭罗斯是第一个成功地为所有坍缩物质找到现实的解的人,不同于完美的球形和理想的对称结构,这些物质可以有凹痕、波纹和自然的缺陷。

类星体之谜

1963年,随着宇宙中最明亮的天体——类星体的发现,黑洞存在的问题再次浮现。在之后的十年里,天文学家一直为来自神秘源的射电信号感到困惑,如室女座的3C273。可见光辐射最终揭示了它的真实位置——3C273十分遥远以至于其光线传播超过10亿年才到达地球。

若此光源距离如此远,那么它的强度必须相当于几百个星系的光。它被命名为“类星体”。天文学家很快发现类星体是如此遥远,它们在宇宙的早期就已发出了辐射。这些难以置信的辐射从何而来?只有一种方法可以在类星体的有限体积内获得如此大量能量——物质落入大质量黑洞。

俘获面解开谜团

黑洞能否在实际条件下形成是一个令罗杰·彭罗斯困惑的问题。据他后来的回忆,答案出现在1964年秋天,当时他和一位同事在伦敦散步,彼时彭罗斯是伯克贝克学院(Birkbeck College)的数学教授。当他们停止交谈准备穿过一条小巷时,一个想法闪现在他的脑海里。那天下午的晚些时候,他在记忆中寻找那一闪的灵光。这个他称之为“俘获面(trapped surface)”的想法是他一直在不知不觉中寻找的关键,是描述黑洞所需的一种关键数学工具。

无论曲面是向外还是向内弯曲,俘获面都会迫使所有光线指向一个中心。彭罗斯利用俘获面证明了黑洞中总是隐藏着一个奇点,一个时间和空间结束的边界。奇点的密度无限大,迄今为止,还没有理论能够走进这一物理学中最奇异的现象。

在彭罗斯对奇点定理的证明过程中,俘获面成为了一个中心概念。他引入的拓扑学方法对于研究弯曲宇宙而言是极其有用的。

通往时间尽头的单行道

一旦物质开始坍缩以及一个俘获面形成,则没有什么可以阻止坍缩的继续。正如物理学家、诺贝尔奖得主钱德拉塞卡(Chandrasekhar)讲述的一个来自于他在印度的童年故事那样——没有回头的路了。故事讲的是蜻蜓和它们在水下的幼虫。当幼虫准备展开翅膀时,它承诺会告诉它的朋友们水面另一边的生活是什么样子。而一旦幼虫穿过水面飞走,成为一只蜻蜓,就一去不复返了。水中的幼虫也听不到对面的生活故事。

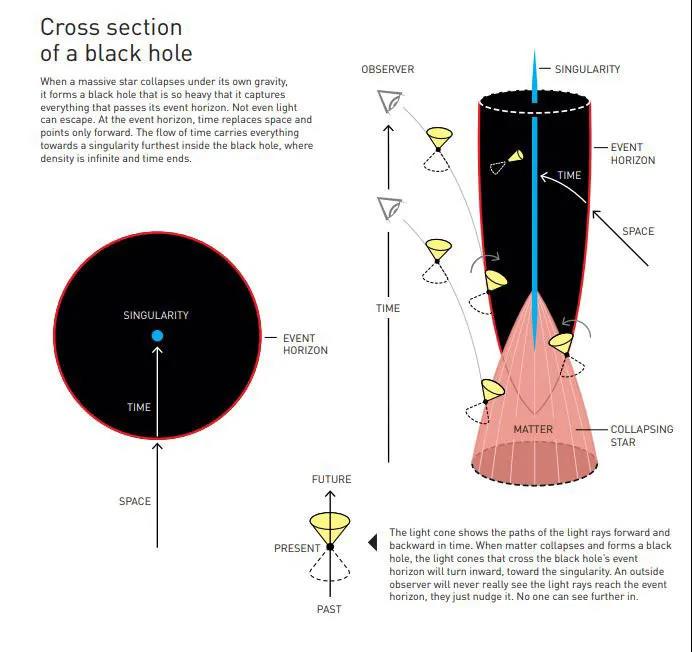

同样,所有物质只能沿一个方向越过黑洞的事件视界,而后时间取代了空间,所有可能的路径都指向内部,时间流将所有事物都无法避免地带向了奇点(图2)。如果您穿越了超大质量黑洞的视界,您将不会有任何感觉。而在黑洞之外,没有人能看到您穿越事件视界,您永远处于通往事件视界的旅程当中。物理学定律不允许我们窥探黑洞。黑洞将他们的所有秘密隐藏在事件视界的背后。

图2. 一个黑洞的形成

黑洞控制着恒星的轨迹

即使无法看见黑洞,我们也可以通过观测它的巨大引力如何牵引周围恒星的运动来确定它的性质。

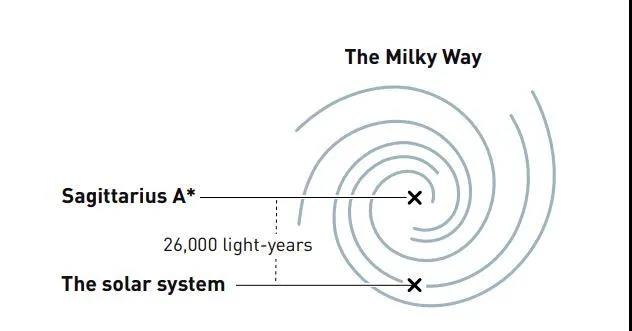

莱因哈德·根泽尔和安德里亚·盖兹各自领导着一个探索银河系中心的研究小组。银河系的形状像一个直径约10万光年的扁平圆盘,由气体、尘埃和几千亿颗恒星组成,其中一颗恒星是我们的太阳(图3)。从地球的位置看去,大量的星际气体和尘埃云遮蔽了来自银河系中心的大部分可见光。红外望远镜和射电技术率先让天文学家的视线穿透银盘,为银河系中心的恒星成像。

根泽尔和盖兹利用恒星的轨道作为指引,为证明那里隐藏着一个看不见的超大质量天体,提供了迄今为止最令人信服的证据。而黑洞是唯一可能的解释。

聚焦于银河系中心

五十多年来,物理学家一直猜想银河系中心可能存在一个黑洞。自从20世纪60年代初类星体被发现以来,物理学家们就推断,包括银河系在内的大多数大型星系中都可能发现超大质量黑洞。然而,目前还没有人能解释星系及其质量为数百万至数十亿太阳质量的黑洞是如何形成的。

一百年前,美国天文学家哈洛·沙普利(Harlow Shapley)第一个发现了银河系的中心指向人马座的方向。通过后来的观测,天文学家在那里发现了一个强大的射电源,命名为人马座A*(Sagittarius A*)。到20世纪60年代末,人马座A*占据了银河系的中心已经是一个清楚的事实,银河系中的所有恒星都围绕着它运行。

直到20世纪90年代,人们拥有了更大的望远镜和更好的设备,可以对人马座A*进行更系统的研究。莱因哈德·根泽尔和安德里亚·盖兹各自启动了一些项目,试图透过尘埃云看到银河系的中心。他们带领研究小组开发和完善了技术,建造了独特的仪器,致力于长期的研究。

图3. 银河系俯视图。其形状如同一个直径约10万光年的扁平圆盘。它的旋臂由气体、尘埃和数千亿颗恒星组成。其中一颗恒星就是我们的太阳

只有世界上最大的望远镜才有足够的能力观测遥远的恒星——在天文学中,越大越好是绝对真理。德国天文学家莱因哈德·根泽尔和他的团队最初使用的是位于智利拉西拉山的新技术望远镜(NTT)。他们最终将观测转移到了帕拉纳尔山(也位于智利)的甚大望远镜(VLT)。VLT拥有四个大小是NTT两倍的巨型望远镜,拥有世界上最大的整单镜面,每个镜面的直径都超过8米。

在美国,安德里亚·盖兹和她的研究团队使用了位于夏威夷莫纳克亚山的凯克天文台。它的望远镜直径将近10米,是目前世界上最大的望远镜之一。每一个镜面都形如蜂巢,整个望远镜由36个六边形镜面组成,这些部件可以分别控制,从而更好地聚焦星光。

群星的轨迹

无论望远镜有多大,它们能够分辨的细节总是有限的,因为我们生活在近100公里深的大气之海的底部。当望远镜上方出现比周围环境热或冷的气泡时,它们就像透镜一样,在光到达望远镜镜面的过程中折射光线,扭曲光波。这就是为什么星星会闪烁,以及为什么它们的图像有时是模糊的。

自适应光学的出现对改进观测至关重要。自此望远镜装备了一面额外的薄镜面,用来纠正因大气中的湍流而产生的图像扭曲。

近三十年来,莱因哈德·根泽尔和安德里亚·盖兹一直在我们银河系中心的遥远而杂乱的群星中追寻着他们需要的恒星。他们继续开发和改进这项技术,配备了更灵敏的数字光传感器和更好的自适应光学,使图像分辨率提高了1000倍以上。他们得以更精确地测定恒星的位置,每夜不停地追踪它们。

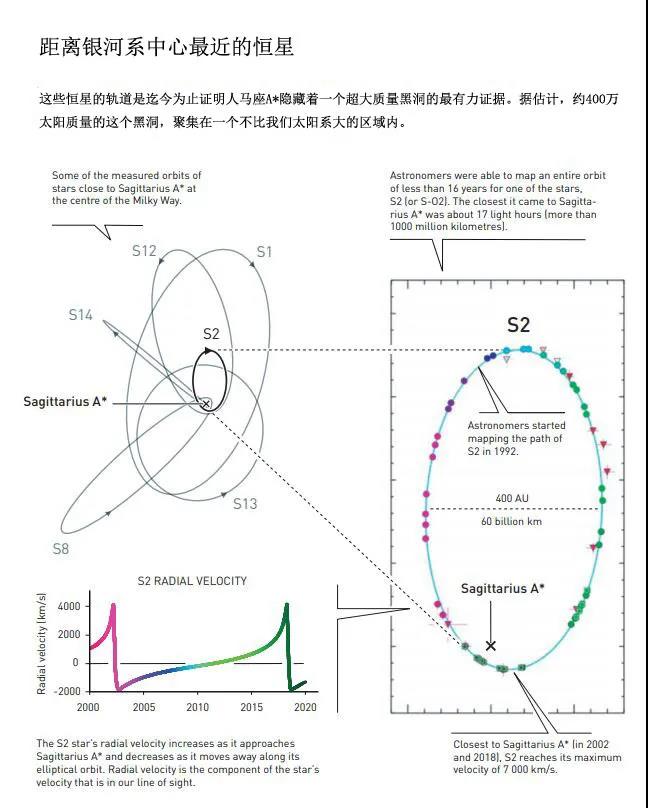

研究人员追踪了众多恒星中大约30颗最亮的恒星。恒星在距离中心一个光月的半径内运动最快,在此范围内它们就像一群疯狂起舞的蜜蜂。反之,在这个区域之外的恒星则以更有序的方式沿着它们的椭圆轨道运行(图4)。

图4. 恒星的轨道表明,在银河系的中心,有个不可见的大质量物体控制着它们的路径

一颗名为S2或S-O2的恒星在不到16年的时间内完成了围绕银河系中心的轨道运行。这是一个非常短的时间,因而天文学家能够绘制出它的完整的轨迹图。相比之下,太阳绕银河系中心一圈需要2亿多年的时间;当我们开启目前的一圈时,恐龙仍在地球上行走。

理论和观测相辅相成

这两个团队的测量结果非常一致,他们得出的结论是,银河系中心的黑洞相当于约400万个太阳质量,聚集在太阳系大小的区域内。

也许我们很快就能直接看到人马座A*。就在一年多以前,视界面望远镜成功地对一个超大质量黑洞的邻近环境进行了成像,而人马座A*则是观测名单上的下一个。在距离我们5500万光年的名为M87的星系中,有一个被火环包围的比黑眼珠还更黑的区域。

M87的黑色核心非常巨大,比人马座A*重一千多倍。引起最近发现的引力波的碰撞黑洞则要轻得多。与黑洞一样,引力波也曾经只是爱因斯坦的广义相对论的计算结果,直到它的信号在2015年秋天被位于美国的LIGO探测器首次捕获(2017年诺贝尔物理学奖)。

未知

罗杰·彭罗斯证明了黑洞是广义相对论的直接结果,但是在奇点无限强大的引力下,广义相对论也不再适用。理论物理领域正进行着大量地工作,以期创造新的量子引力理论。它将使相对论和量子力学这两大物理学支柱结合起来,两者将在黑洞的最内部相遇。

与此同时,人类的观测也越来越接近黑洞。莱因哈德·根泽尔和安德里亚·盖兹的开创性工作引领了对广义相对论及其最神奇预测的新一代精确测试。极有可能的是,这些测量也能够为新的理论提供线索。宇宙还有许多秘密和惊喜有待发现。

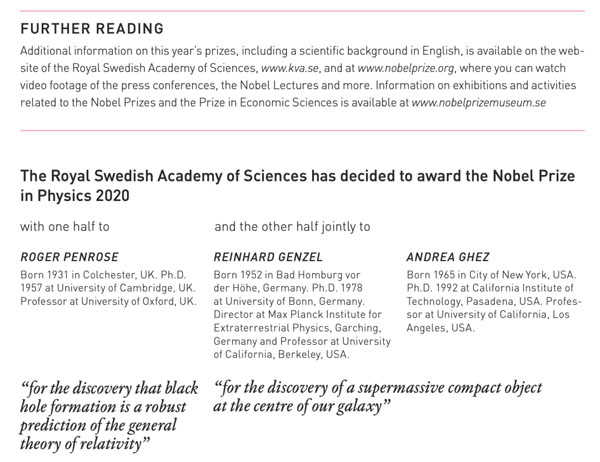

瑞典皇家科学院决定将2020年诺贝尔物理学奖的一半授予罗杰·彭罗斯,因其“发现黑洞形成是广义相对论的必然预言”;另一半则由莱茵哈德·根泽尔和安德里亚·盖兹共享,因为他们“在银河系中心发现了一个超大质量的致密天体”。 罗杰·彭罗斯,1931年出生于英国科尔切斯特。1957年毕业于英国剑桥大学,获博士学位。英国牛津大学教授。

莱因哈德·根泽尔,1952年出生于德国巴德洪堡。1978年在德国波恩大学获得博士学位。德国马克斯·普朗克地外物理研究所所长,美国加州大学伯克利分校教授。

安德里亚·盖兹,1965年出生于美国纽约市。1992年毕业于美国加州理工学院,获博士学位。美国加州大学洛杉矶分校教授。

原文链接: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/popular-information/

译者:廖振玄,恒星级黑洞研究团组博士研究生

责编:万昊宜、袁凤芳

编辑:赵宇豪