点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

农民种庄稼,就盼着风调雨顺、年年丰收。但每年春季,双季稻主产区的早稻总会遇到个“大麻烦”——倒春寒。

这种天气一出现,辛辛苦苦播下的种子,为啥就是不发芽,或者刚长出的秧苗,没几天就烂了、死了?为啥明明按照往年经验种的早稻,插秧季节却总是被耽误,晚稻也跟着受影响,最后产量还不高?其实,这些问题很多时候都和春季低温冷害脱不了干系。

图为农民正在田间进行早稻播种育秧作业。(图片来源:中新网)

一、什么是早稻春季低温冷害

每年2到4月,早稻播种育秧的时候,南下的冷空气和北上的暖湿气流一交汇,就容易出现长时间低温,还伴着连绵阴雨、少日照的天气,这就是我们常说的“低温阴雨天气”,也叫“烂秧天气”或者“倒春寒”。

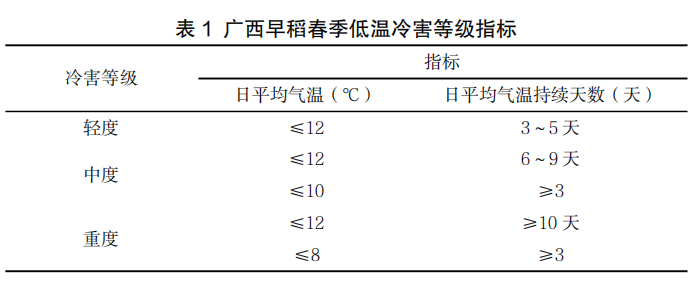

以广西早稻春季低温冷害指标为例,大家记住这些指标,就能大概判断自家早稻有没有受到冷害影响。

二、应对低温冷害的实用方法

(一)做好监测预警,心里有底不慌张

在早稻播种育秧和移栽的2-4月,要多留意气象部门发布的春季低温冷害监测和风险预警预报。了解起止时间、覆盖范围、危害程度,以及未来天气趋势,包括长期、延伸期、中期和短期的预报,以及对早稻生产的影响评估。提前知道这些信息,我们就能提前做好准备,避免损失。

(二)选好良种巧播种,抓住时机很关键

选种子,要选高产、优质、耐寒,生育期还合适的品种。以广西为例,桂南稻作区早稻全生育期125-135天以内比较适宜;桂中稻作区,120-125天较适宜;桂北双季稻区,115天左右为佳。

品种搭配也有讲究,要保证全年水稻安全生产。比如桂南稻作区可以采用“迟搭迟”或“迟搭中”,早、晚两季全生育期加起来不超过250天。同时,要根据当地气候变化和冷害发生规律,参考低温冷害监测预警,选择合适的播种期。像百色市右江河谷各县市在2月中旬中到3月上旬初播种,南宁等地在2月下旬至3月上旬播种。播种的时候可以采用“冷头浸种,冷中催芽,冷尾回暖播种”的方法,争抢季节,掌握生产的主动权。

(三)集中育秧好处多,统一管理更省心

集中育秧方便管理,能让秧苗长得更好。可以推广大田集中育秧,以村、屯或组、队为单位,找背风向阳、水源充足、交通便利的地方集中整田、播种、育秧;也可以推广蔬菜大棚、果树或苗木育苗大棚进行大棚集中育秧;有条件的地方还能采用工厂化集中育秧,用全自动流水线分期分批播种。育秧的时候做到统一品种、消毒、催芽、播种、管理“五统一”,大大提高防寒效果。

(四)防寒育秧有高招,秧苗强壮抗冻害

想要秧苗抗寒性强,得用些防寒育秧技术。比如推广旱育秧技术,旱播旱管或浆播旱管,适时浇水,让秧苗根系强壮、分蘖增多;编织布隔层育秧技术也不错,能延长秧龄弹性,帮助秧苗立苗回青;还有壮秧剂育秧技术,把床土消毒、调酸、秧苗施肥和化控这四件事“四合一”,培育带蘖矮壮秧。

(五)浸种催芽细操作,稀播匀播育壮苗

浸种催芽和播种的环节也很重要。浸种前先在晴天晒种半天,浸种的时候用强氯精、多菌灵等溶液消毒6-8小时,洗净后再浸8-12小时,水温低就浸久点,水温高就浸短点。催芽要按照“高温(35-38℃)破胸、适温(25-30℃)催根、保湿催芽和摊凉炼芽”的原则,防止高温烧种。播种前看天气预报,在冷尾暖头的时候适时播种,而且要稀播匀播。

图为农民正在田间进行早稻播种育秧作业。(图片来源:中新网)

塑盘育秧每亩用60-65张434孔或353孔塑盘,每穴播2-3粒种子;旱育秧或编织布隔层育秧每平方米播常规稻80-100克,杂交稻50-60克;机插秧每亩用20-25个专用秧盘,每盘播种80-100克,播完后压种入泥或者用细土盖种。

(六)防寒保暖勤管护,秧苗安全有保障

不管是大田育秧、大棚育秧还是工厂化育秧,都要做好防寒保暖工作。大田育秧播种后用薄膜覆盖防雨、防寒、保暖,盖膜前插好竹拱,每隔50厘米插一片,尽量插深点,然后用泥土压实薄膜四周。要是遇到持续低温阴雨天气,记得排干田水,提高土温,减少烂秧死秧。

同时,加强秧苗的水肥管理,增施有机肥。低温阴雨天气容易引发病害,像绵腐病和立枯病,要用甲基托布津、多菌灵、敌克松等杀菌剂防治,移栽前3-5天喷送嫁药。低温过后晴天,别着急揭膜,先通风炼苗再揭膜,施肥和断水也不能太急,避免秧苗生理脱水。天气回暖稳定后,给长势弱的秧苗喷磷酸二氢钾等叶面肥,移栽前5-7天用稀粪水、沼气液或者1%-2%的尿素液淋施送嫁。大田育秧的早稻,移植适宜秧龄是20-25天,叶龄3.5-4.0叶;机插秧适宜秧龄是15-20天,叶龄2.5叶左右。

(七)遭遇冷害别着急,应急技术来帮忙

要是遇到严重春寒天气,可以施用植物保温抗寒剂,它能提高秧苗抗寒性,缓解低温冷害的危害。所以大家要密切关注天气变化,提前准备好这些应急物资。

广西以及华南大部双季稻种植区的农民朋友们,只要咱们掌握好这些方法,提前做好准备,精心管理,就一定能减少冷害对早稻的影响,让咱们的早稻茁壮成长,迎来大丰收!

参考资料:《全国农业气象适用技术汇编》-双季早稻春季低温冷害综合防控技术

科学性审核:北京市气象局气候中心正高级工程师 李秋月

撰文:武玥彤